�� �g��摜�͎ʐ^���N���b�N���Ă������������B

2017�N�̃x�X�g�V���b�g

2017�N�̃x�X�g�V���b�g

2017�N�ɎB�e��������f����P���A���c(�U�J���c����c)�A�U�����_����ɋ�͂̎ʐ^�̒�����A�s���g,�\�},����(����)�Ƃ̃o�����X,���͊��Ȃǂ�ƒf�ƕΌ��ɂ�鎩�ȕ]���őI�x�X�g�V���b�g���f�ڂ��܂��B

���N�͏t�悩��n�b�L�����Ȃ��V�����A�V�̊ώ@�ɏo������@��قƂ�ǂ���܂���ł����B����Ȃ��Ƃ������āA�^�C�����v�X������n�߂܂����̂ŁA���i�����ʐ^���B�e���邱�Ƃ������Ȃ�܂����B�Ȃ̂ŁA��ɐ��i�����ʐ^�̒�����I��ł݂܂����B

�Ȃ��A2017�N�̃x�X�g�V���b�g�ꗗ�́u2017�N�x�X�g�V���b�g�ꗗ�v(�ʐ^�E��:NEXT,�ʐ^����:PREV)�������������B

C/2015V2 �W�����\���a�� C/2015V2 �W�����\���a�� |

|

C/2015V2 �W�����\���a���ł��B

���̓��́A�ȑO���̏ꏊ�ł��m�荇���ɂȂ���I������ꏏ�ł����BI����̎g���Ă���Ninja_320�ŃW�����\���a��(C/2015V2)���ϖ]�����Ă��������B�e���Ă݂����Ȃ�A�����悻�̈ʒu���}篎B�e�������̂ŁA�I�o���Ԃ�����Ȃ����߂Ƀ_�X�g�e�C�����h�����đ������āA�\�}�����܂����ł����I��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N5��29��,22��41��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,360.0(180.0x2),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��2�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

��(����:17.8) ��(����:17.8) |

|

����:17.8�̌��ł��B

���N�̉Ă̓n�b�L�����Ȃ��V�����A2�����ȏ�V�̊ώ@�ɏo�����邱�Ƃ��ł��܂���B ���̏T���͐���̓��������\��ł����A���̎����͖����߂��̌�������ŁA�V�̊ώ@�ɂ͏������ǂ��Ȃ��̂ŏo�����܂���B

�Ȃ̂ŁA�V�̊ώ@�ɂ͎ז��Ȍ����A���ʂ̃J�����p�O�r��VMC110L�������ڂ��ăx�����_����B�e���Ă݂܂����B�����B�e����̂�VMC110L���g�p����̂��v���Ԃ�ŁA�s���g�������Â��V���[�v�����Ȃ������m��܂��I��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N9��8��,23��9��

�@�ށFVixen VMC110L,SLIK SH-726E,Nikon D3100(��)

�B�e�����F1035mm,1/800x1,F9.4,ISO400

�摜�����FStella Image6�ɂ��g�[���J�[�u���� |

M16 �ւэ��̎U�����_(�킵���_) M16 �ւэ��̎U�����_(�킵���_) |

|

�ւэ��̎U�����_(M16)�ł��B

�ւэ��Ƃ��č��̋��E�t�߂Ɉʒu���Ă��āA�Ă��\����U�����_��1�ŁA�����L�����킵�̎p�Ɏ��Ă��邱�Ƃ���u�킵���_�v�ƌĂ�Ă��邻���ł��B���̓��́A��N��12���ȗ��N�Ԃ�ɓV�̖]�������Ԃɐςݍ��ݏo�����āA�v���Ԃ�̎B�e�ŃJ�����̃A���O����90������Ă����悤�Ɏv���܂����A�����ǂ��ꏊ�������̂Ŏʐ^�͂���ȂɂȂ��Ă���Ǝv���܂����̂őI��ł݂܂������B

�B�e�����F2017�N5��19��,23��48��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,2880.0(180.0x16),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��16�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

M17 ���č��̎U�����_(�I���K���_) M17 ���č��̎U�����_(�I���K���_) |

|

���č��̎U�����_(M17)�ł��B

����o�������ꏊ�͏��߂čs�����Ƃ����360�����E�͗ǍD�ŁA����ł��V�̐�߂邱�Ƃ��ł��A��������쑤�ɂ����Ă̐���͓��ɈÂ��A���x�̒Ⴂ�V�̂ł��B�e�͏\���\�Ȃ悤�Ɏv���܂����B

����ȏꏊ����R200SS�������g���āA�����قǂ̑傫���Ŕ�r�I�ǂ�������Ƃ������̂ŎB�e���Ă݂܂������A�M���V�������̃�(�I���K)�Ɍ�����ł��傤���B

�B�e�����F2017�N5��20��,00��43��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,2880.0(180.0x16),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��16�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

M20 ���č��̎U�����_(�O�����_) M20 ���č��̎U�����_(�O�����_) |

|

���č��̎U�����_(M20)�ł��B

���č��̎O��U�����_(M8,M17,M20)��1�ŁA���邢�U�����_���Í����_�ɂ���Ĉ����ꂽ�悤�Ɍ����邱�Ƃ���u�O�����_�v�ƌĂ�Ă��邻���ł��B1���������O�����瓌�̋�Ɍ�(����:23.2)������n�߁A����قǂ܂Ńn�b�L���ƌ����Ă����V�̐���A���낤���Č����邭�炢�ɂȂ����̂�12�������B�e�ł��܂���ł������A�摜��������肭��������Ȃ�̎ʐ^�ɂȂ����Ǝv���܂��̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N5��20��,01��41��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,2160.0(180.0x12),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��12�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

M8 ���č��̎U�����_(�������_) M8 ���č��̎U�����_(�������_) |

|

���č��̎U�����_(M8)�ł��B

�O��A��(����:23.2)������n�߂����߂ɎB�e�ł��Ȃ������������_(M8)���B�e���Ă݂܂����B���̎��ԂɂȂ�Ɗ��Ɍ��͐����̗Ő��ɒ��݁A��͈Â��R���g���X�g�͗ǍD�ŁA���i�ʂ�B�e����16���̉摜����������Ȃ�ɏ�肭�����āA���_�̔Z�W��������ʐ^�ɂȂ����Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�B�e�����F2017�N5��29��,23��40��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,2880.0(180.0x16),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��16�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

NGC6960 �͂����傤���̒��V���c�[(�ԏ_,����) NGC6960 �͂����傤���̒��V���c�[(�ԏ_,����) |

|

�͂����傤���̒��V���c�[(NGC6960)�ł��B

�ԏ_�́A������NGC6992~5�Ɛ�����NGC6960����Ȃ�傫���̂ŁA�c�O�Ȃ��璼�ŎB�e�ł��S�̂𑨂��邱�Ƃ��ł��܂���B���R�Ȃ���͐�~����͓���Ō��邱�Ƃ��ł��܂��A�J�����ł͗ǂ��ʂ�Ƃ������̂ŎB�e���Ă݂܂����B

���������グ�߂��ăm�C�Y���ڗ����܂����A�V���̉H�߂����ɂȂт��悤�Ȕ������@�ׂȎp�ɑ������Ă���Ǝv���܂����̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N5��30��,00��51��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,2340.0(180.0x13),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��13�����R���|�W�b�g��A���x��������LRGB����,�g�[���J�[�u����,�f�W�^���������� |

NGC6992~5 �͂����傤���̒��V���c�[(�ԏ_,����) NGC6992~5 �͂����傤���̒��V���c�[(�ԏ_,����) |

|

�͂����傤���̒��V���c�[(NGC6992~5)�ł��B

�ԏ_�͑傫�����߂ɁA���ŎB�e�ł��S�̂𑨂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�ł��傫���������̂��铌��(NGC6992~5)���B�e���Ă݂܂����B

���̓��͊ώ@�@�ނ̃Z�b�e�B���O�����������̂���������Ă��܂��A�B�e�����摜�̒��Ŏg����̂�11�������ł������A�摜��������肭�����Ă���Ȃ�̎ʐ^�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�����8�R�}�����̎B�e�ł����A�摜��������肭�����āA�Ԃт�̕����Ȃǂ̐��_�̔Z�W��������ʐ^�ɂȂ����̂őI�т܂����B

�B�e�����F2017�N5��30��,01��59��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,1980.0(180.0x11),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��11�����R���|�W�b�g��A���x��������LRGB����,�g�[���J�[�u����,�f�W�^���������� |

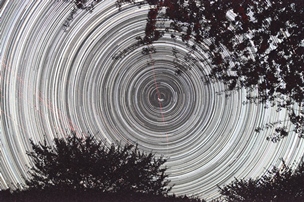

�k�V�̐��̋O�� �k�V�̐��̋O�� |

|

�k�V�̐��̋O��(�����^��)�ł��B

�^�C�����v�X�B�e����733���̓��A620����StellaImage�ŕҏW�����ŏI��1���ł����A�Y��ł����̂őI�т܂����B�k�V�̐�����A����ł��V�̐�����邱�Ƃ̂ł��邨�C�ɓ���̏ꏊ����A�܂��c���Ă���������ꂽ�\�}�ŎB�e���܂����B���̓��́A���b�L�[�Ȃ��Ƃɍŏ�����Ō�܂ʼn_1�Ȃ��Y��Ȑ�������邱�Ƃ��ł��܂����B

�B�e�����F2017�N4��24��,03��14��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F18mm,18600.0(30.0x620),F6.3,ISO2500

�摜�����FStella Image6�ɂ�背�x��������620�����R���|�W�b�g���� |

��V�̋������V�̐� ��V�̋������V�̐� |

|

��V�̋�����邳������ƓV�̐�ł��B

�^�C�����v�X�B�e����303���̓��̍ŏI��1���ł��B����ł��V�̐�����邱�Ƃ̂ł�������̗ǂ��ꏊ�Ȃ̂ŁA�O�r�ɃJ�������ڂ��������̌Œ�B�e�ő�����������Ă��܂��Ă��܂����A�I�o����:30�b�ł��V�̐삪����Ȃ���Y��ɕ\������Ă���ʐ^�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�Ȃ��A���i�ʐ^�ł��̂Ō����ڂɋ߂������ǂ��Ǝv���A�z���C�g�o�����X(WB)��AUTO�ɐݒ肵�ĎB�e���Ă��܂��B

�B�e�����F2017�N5��20��,00��52��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F18mm,30.0,F3.5,ISO2500

�摜�����FStella Image6�ɂ��g�[���J�[�u�������� |

��(����) ��(����) |

|

���ƍ��̃x�K����͂����傤�������ɗ��ꂽ��(����)�ł��B

����c��(�V��)�ɋA�Ȃ��Ă��܂������A�c�ɂ̐���͕��i�V�̊ώ@�����Ă���͐�~�����Â��������ǂ����Ƃ���A���ɃJ������ݒu���ă^�C�����v�X�B�e����353���̓���1���ł��B

�����̖��邢���̂����Ƃ��������ł����A���̎��͂قڐ����ɑ����Ă���̂Œ������Z�����߂Ƀg���~���O���������Ă��܂����A���ƍ��̃x�K(0.03����)�������邭���𑨂��Ă����̂őI�т܂����B

�B�e�����F2017�N6��17��,22��48��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F18mm,30.0,F3.5,ISO800

�摜�����FStella Image6�ɂ��g�[���J�[�u������g���~���O���� |

���̋�ɒ��ޓV�̐�ƃI�����W�F�ɐ��܂�_ ���̋�ɒ��ޓV�̐�ƃI�����W�F�ɐ��܂�_ |

|

�^�C�����v�X�B�e����296���̒���1���ł��B

���N�̉Ă̓X�b�L�����Ȃ��V����2�����ȏ�V�̊ώ@�ɏo�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����̂ŁA���̓���21�������甖���_��������\��ł������A����邱�ƂɊ��҂��Ă��̉Ă̎v���o�ɂƎv���o�����Ă݂܂����B

23�����߂������ɂ͌����_���������Ă��܂��܂������A�I�����W�F�ɐ��܂����_��������ꂽ�悤�Ɍ����āA���̉��ɐ��L�����Ă��ĉ��s����������ʐ^�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��̂őI��ł݂܂����B�c�O�Ȃ���A���̋�ɒ��ޓV�̐�̑唼�̓I�����W�F�ɐ��܂����_�ɉB����Ă��܂��Ă��܂��B

�B�e�����F2017�N9��18��,22��31��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F18mm,30.0,F3.5,ISO2500

�摜�����FStella Image6�ɂ��g�[���J�[�u���� |

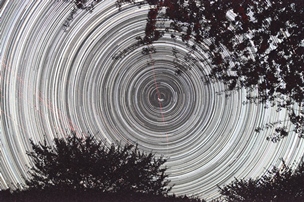

���V�̐��̋O�� ���V�̐��̋O�� |

|

�^�C�����v�X�B�e����389�����AStarStaX�ɂ���r���������������̒���1���ł��B ����͂����܂ʼn_�������邱�Ƃ��Ȃ��B�e���邱�Ƃ��ł��܂����B

�g�t�����X�̗t���A�B�e�̓r���ŎԂ̃��C�g�ɏƂ炳����Y��ŁA�����Tokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX���g�p���ďœ_����:11mm�ŎB�e���܂����̂ŁA���C�h���̂���ʐ^�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�B�e�����F2017�N11��12��,20��44��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F11mm,9725.0(25.0x389),F2.8,ISO800

�摜�����FStarStaX��170�����r������������ALightroom Classic CC�ɂ�茻������ |

���̋�ɒ��ޓV�̐� ���̋�ɒ��ޓV�̐� |

|

���̋�ɒ��ޓV�̐�ł��B

��������̂Ȃ������ɋv���Ԃ�ɐ��ꂽ�̂œV�̊ώ@�ɏo�����Ă܂����B�^�C�����v�X�B�e����828���̓���1���ł��B�O��͓r���ʼn_���������Ă��܂��܂����̂ŁA����͍L�p�Y�[�������Y(F2.8)���g���āA����ɍ������\�}�ɕς��čēx�B�e���Ă݂܂����B�c�O�Ȃ���A������̉͐�~�ŎB�e��������ISO���x��ISO800�ɐݒ肵�����Ƃ�Y��Ă��܂��A���̂܂B�e���܂������V�̐삪����Ȃ�ɕ\������Ă����̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N11��12��,21��35��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F11mm,25.0(25.0x1),F2.8,ISO800

�摜�����FLightroom Classic CC�ɂ�茻������ |

�J�V�I�y�������ӂ̓V�̐�#1 �J�V�I�y�������ӂ̓V�̐�#1 |

|

�J�V�I�y�������ӂ̓V�̐�ł��B

�^�C�����v�X�B�e����828���̒���1���ł��B ���̎}��O�i�����\�}�ŁA�J�V�I�y�������ӂ̓V�̐삪�k�ɐ�����荞�ނ悤�ɂ��āA���̋�ɒ��ݍ��ނƂ�����B�e���Ă݂܂����B

�ʐ^���������k�ɐ��A�E���̍��̎}�̉��Ɍ�����̂��J�y���ŁA������⍶��ɂ̓A���h�����_���(M31)���������Ă��āA�V�̐������ƕ���ʐ^�ł����̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N11��12��,22��21��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F11mm,25.0(25.0x1),F2.8,ISO1000

�摜�����FLightroom Classic CC�ɂ�茻������ |

�k�V�̐��̋O��(Comet Mode) �k�V�̐��̋O��(Comet Mode) |

|

�k�V�̐��̋O�Ղł��B

�^�C�����v�X�B�e����828���̒��ŁA���̎}��O�i�����\�}�ŃJ�V�I�y�������ӂ̓V�̐���B�e����258�����AStarStaX�Ŕ�r������(Comet

Mode)�������Ă݂܂����B����́ATokina AT-X 11-20 F2.8 PRO DX���g���œ_����:11mm�ŎB�e���܂����̂ŁA���̋O�Ղ��~�`�ł͂Ȃ������c��ł��܂����A����͂���ň�������o�̎ʐ^�ɂȂ����Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�B�e�����F2017�N11��12��,22��40��

�@�ށFNikon D90

�B�e�����F11mm,6450.0(25.0x258),F2.8,ISO1000

�摜�����FLightroom Classic CC�Ō���������AStarStaX�ɂ��258�����r������(Comet Mode)���� |

�킵�����ӂ̓V�̐� �킵�����ӂ̓V�̐� |

|

���N�̉Ă̓n�b�L�����Ȃ��V�����A2�����ȏ�V�̊ώ@�ɏo�����邱�Ƃ��ł��܂���ł����̂ŁA���̓���21�������甖���_��������\��ł������A����邱�ƂɊ��҂��Ă��̉Ă̎v���o�ɂƎv���o�����ĎB�e�����킵�����ӂ̓V�̐�ł��B

�ʐ^�����̂Ђƍۖ��邢�����͂킵���Ƃ��č��̋��E�t�߂ɂ����āA���č��̋�͒��S�t�߂̖��邢�������X�^�[�N���E�h(�P���_)�ƌĂ��̂ɑ��āA���̗̈���X���[����X�^�[�N���E�h�ƌĂ�Ă��܂��B�E���̖��邢�����́A�͂����傤���̃X�^�[�N���E�h�ł��B�V�̐삪�傫���Ă���l�q��������A�_��I�Ɍ�����Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�B�e�����F2017�N9��18��,20��21��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,AF-S NIKKOR 18-105mm 3.5-5.6G ED,Nikon D3100(��)

�B�e�����F20mm,1440.0(180.0.0x8),F5.6,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��8�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

�͂����傤�����ӂ̓V�̐� �͂����傤�����ӂ̓V�̐� |

|

�͂����傤�����ӂ̓V�̐�ł��B

���̗̈�ōł��ڗ��̂́A�f�l�u(����)�̂����ׂɈʒu����k�A�����J���_(NGC7000)����ӂɍL����U�����_�ł��B�܂��A�͂����傤���̃���:�T�h���̎��ӂɂ��A���ɒW�����_���L�͈͂ɓn���čL�����Ă���̂�������Ǝv���܂��B�͂����傤���̔����߂����߂邱�̋���Ȑ��ԃK�X���L�����Ă��āA������u�d�����f�̈�(H�U�̈�)�v�ƌĂԂ��Ƃ����邻���ł��B �܂��A�ʐ^�E���̓P�t�F�E�X���ŁA����ȎU�����_(IC1396)��K�[�l�b�g�X�^�[(������ΐ�)�ƌĂ�Ă���Ԃ��P�����������Ă����̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N9��18��,21��54��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,AF-S NIKKOR 18-105mm 3.5-5.6G ED,Nikon D3100(��)

�B�e�����F20mm,1440.0(180.0.0x8),F5.6,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��8�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

�Ă̓V�̐� �Ă̓V�̐� |

|

���U�C�N�����͋P�x��F������������̂œ��ӂł͂���܂��A���x�ǂ��\�}�ŎB�e����Ă����̂ŁA2�������U�C�N�������Ă݂܂����B�����P�x�ƐF�����Ⴂ�܂����A����Ȃ�ɏ�肭�������̂őI�т܂����B

�B�e�����F2017�N9��18��,21��54��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,AF-S NIKKOR 18-105mm 3.5-5.6G ED,Nikon D3100(��)

�B�e�����F20mm,1440.0(180.0.0x8),F5.6,ISO1600

�摜�����FStellaImage6�ɂ��8�����R���|�W�b�g�ヌ�x������, LRGB�����ƃg�[���J�[�u�������s����2�t���[�������U�C�N���� |

�͂����傤����H�U�̈� �͂����傤����H�U�̈� |

|

�͂����傤����H�U�̈�ł��B

���̎����A�͂����傤���͊��Ɏq�ߐ����z���Đ��ɌX�������Ă��āA�ʒu�W�����]���Ă��܂��Ă��܂����A�͂����傤����H�U�̈���B�e���Ă݂܂����B

�œ_����:35mm�ł͑������������������m��܂��A�f�l�u��T�h�����ӂɐԂ��ۂ����_�����W���Ă���l�q���o�Ă���ʐ^�ɂȂ����Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�B�e�����F2017�N11��12��,19��09��

�@�ށFNikon D3100(��)

�B�e�����F35mm,2880.0(180.0x16),F3.5,ISO1600

�摜�����FStellaImage6�ɂ��16�����R���|�W�b�g��A���x��������LRGB����, �g�[���J�[�u����,�f�W�^���������� |

�J�V�I�y�������ӂ̓V�̐�#2 �J�V�I�y�������ӂ̓V�̐�#2 |

|

�J�V�I�y�������ӂ̓V�̐�ł��B

�������Nikon AF-SNIKKOR 18-105mm1:3.5-5.6G���g�����œ_����:18mm�ŁA�͂����傤���̒[����y���Z�E�X���܂ł̃J�V�I�y�������ӂ̓V�̐���B�e���Ă݂܂����B

�V�̐�𒆉��ɂ����\�}�ŎB�e�������ł������A�����B��ŃA���h�����_��͂��������Ă����̂ŁA�V�̐����≺�ɂ����\�}�ŎB�e���܂������A����Ȃ�ɕ\������Ă���̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N11��12��,21��42��

�@�ށFNikon D3100(��)

�B�e�����F35mm,2880.0(180.0x16),F3.5,ISO1600

�摜�����FStellaImage6�ɂ��16�����R���|�W�b�g��A���x��������LRGB����, �g�[���J�[�u����,�f�W�^���������� |

M87 ���Ƃߍ��̑ȉ~��� M87 ���Ƃߍ��̑ȉ~��� |

|

���Ƃߍ��̑ȉ~���(M87)�ł��B

��N��12���ȗ��N�Ԃ�ɓV�̖]�������Ԃɐςݍ��ݏo�����܂����B���̓��́A�܂��ώ@���Ă��Ȃ��������Ƃߍ��̑ȉ~���(M87)���B�e���Ă݂܂����B���̋�͂͂��Ƃߍ���͒c�̒��ɂ����āA�P�ƂŎB�e������͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ǝv���܂����A�I���K���c��_�����߂̋@�ނł����̂ł��̍\�}�ɂȂ�܂������A�摜��������肭�������̂őI��ł݂܂����B

�B�e�����F2017�N5��19��,21��45��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,1440.0(180.0x8),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��8�����R���|�W�b�g��A���x������,LRGB����,�g�[���J�[�u�����ƃf�W�^���������� |

M101 �������܍��̉Q�����(��]�ԉ��) M101 �������܍��̉Q�����(��]�ԉ��) |

|

�������܍��̉Q�����(M101)�ł��B

���̋�͂́A�������Q�������Ă���`����u��]�ԉ�́v��u���ԋ�́v�ȂǂƌĂ�Ă��邻���ł�������ł��傤���B�������̑傫���́A���V�G�V�̂̒���M31,M33�ɂ��ő傫�ȋ�͂ŁA�^�ォ��Q�������Ă���p�������Ƃ������̂ŎB�e���Ă݂܂����B�������A���ɒW����͂������ŁA�m�C�Y���ڗ����炢�����グ�Ă݂܂����̂ŁA�ʐ^�E���̘r���L�����Ă���l�q����������Ǝv���܂����@���ł��傤���B

�B�e�����F2017�N5��29��,22��17��

�@�ށFVixen SX�ԓ��V,R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(��)

�B�e�����F800mm,2880.0(180.0x16),F4.0,ISO1600

�摜�����FStella Image6�ɂ��16�����R���|�W�b�g��A���x��������LRGB����,�g�[���J�[�u����,�f�W�^���������� |

���x�X�g�V���b�g�Ƃ���Ȃ��畡�����f�ڂ��Ă��邱�ƂɎ���ꂻ���Ȃ̂Œ��L���܂��B

�@�x�X�g�V���b�g�́A���C�ɓ���V���b�g�Ƃ������Ƃł����������B

�@

2017�N�̃x�X�g�V���b�g

2017�N�̃x�X�g�V���b�g