Kin�̎�̕����́A���c����_���͂Ȃǂ̓V�̎ʐ^��V�̊ώ@�̂��Ƃ��Љ��T�C�g�ł��B

Kin�̎�̕���

Story of the Starry Sky

�O�y�[�W�Ŋώ@�@�ނ̍\���ɂ��ďЉ�܂������A�ł́A�����̋@�ނ��g���Ď��ۂɓV�̎ʐ^���B�e����ꍇ�ɂ��Ă܂Ƃ߂Ă݂܂����̂ŁA����������܂����Ȃ���ǂ݉������B

�V�̎ʐ^(����)�̎B�e�̎d��

�V�̎ʐ^(����)�̎B�e�̎d��

�܂��A�V�̊ώ@���n�߂�����̑f�l�ł����A����܂ł̌o������A���Ƃ̎ʐ^(����)���ǂ��Ȃ��ƁA�摜�������Ă��C�ɓ������V�̎ʐ^�ɂ͂Ȃ�܂���B�ǂ��V�̎ʐ^(����)���B�e���邽�߂̃|�C���g�́A�ȉ��̒ʂ�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�y�V�̎ʐ^(����)���B�e����|�C���g�z

�@1.�s���g�������Ă��邱�ƁB

�@2.�����_���ɂȂ��Ă��邱�ƁB

�@3.�摜�����ɑΉ��ł��邾���̕��L���K�������邱�ƁB

�@4.�Ō�́A�\�}�ł��傤���B

�@�@�\�}�̓g���~���O�ł�����x�~�����Ƃ��ł��܂����A�ł�����茳��̂܂܌f�ڂ�������

�@�@�v���Ă���̂ŁA�\�}�ɂ�������ĎB�e����悤�ɂ��Ă��܂��B

�@�@�J�����̃t�@�C���_�[��`���Ă��ڕW�̓V�̂͌����Ȃ��̂ő�ςł����A�B�e�����ʐ^�����C�u

�@�@�r���[���j�^�[�Ŋm�F���Ȃ���\�}�����߂Ă��܂��B

��L�́u�V�̎ʐ^(����)���B�e����|�C���g�v�̓��A��1��.�s���g���킹�ɂ��ẮA���ɏЉ���ʂ�ł��B

��2���ɂ��ẮA�ǔ����邽�߂̐ԓ��V�̐��\��I�[�g�K�C�h�B�e�̂��߂̋@�ލ\���ɂ��܂��B

�܂��A��4��.�\�}�ɂ��ẮA���̐l�̊����ł��̂ŁA�������C�ɓ������\�}�ŎB�e����Ηǂ��Ǝv���܂��B

�]���āA�c���3���́u�摜�����ɑΉ��ł��邾���̕��L���K��������ʐ^�v�ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B

�ǂ��V�̎ʐ^�́A���̎ʐ^(����)�������Ă�����ʂŁA���Ƃ́u���̗ʁv�������ł��B

�V�̎ʐ^�̕i���͏W�߂����̗ʂŌ��܂�A�W�߂����̗ʂ͈ȉ��̊W���ƂȂ�A�C���[�W�Z���T�̃T�C�Y��F�l�͋@�ނŌ��܂�̂ŁA�l������ׂ��͑��I�o���ԂƂ������ƂɂȂ邻���ł��B

�W�߂����̗�=���I�o����x�C���[�W�Z���T�̃T�C�Y/(F�l)��2��

�W�߂����̗�=���I�o����x�C���[�W�Z���T�̃T�C�Y/(F�l)��2���V�̎ʐ^�̕i��=���I�o����

�W�߂����̗ʂ̊W���ł����A���ɂ͓���Đ����ł��܂��A�C���[�W�Z���T(�B�e�f�q)�̎d�g�݂���Љ�Ă���HP������܂��̂ŁA����������Β��ׂĂ݂ĉ������B

�Ȃ��A�A�����J��n���C�B�}�E�i�P�A�R�̎R���ɂ��邷��]�����̃C���[�W�Z���T�́A1�̎���ʐς���18cm2(3.072cmx6.144cm)�ŁA�����116�z�u���āA�v8��7000����f��������ȃf�W�^���J�����������ł��B���Ȃ݂ɁA���̎g���Ă���Nikon D3100�̃C���[�W�Z���T�̃T�C�Y��1.54cmx2.31cm�Ȃ̂ŁA����]�����́A��615�{�̑傫���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�ʏ�̃X�i�b�v�ʐ^�̓I�[�g�t�H�[�J�X(AF)�����삵�āA�ݒ肵�Ă���ISO���x�ɍ��킹�āA�J�����������ōi��(F�l)��I�o���Ԃ����߂ĎB�e���Ă���܂����A�V�̎ʐ^�̏ꍇ�̓}�j���A�����[�h�ł̎B�e�̂��߁A�I�[�g�t�H�[�J�X(AF)�͓��삵�܂���B�X�ɁA�i��(F�l)�͋@�ލ\���Ō��܂��Ă��܂��̂ŁA�W����̂͘I�o���Ԃ�ISO���x�ƂȂ�܂��B

�܂���ISO���x�����߂܂��B

ISO���x���A�����x�ɂ���Ɠ��R�m�C�Y�͑����܂����B�e���Ԃ��Z���Ȃ�܂��B

ISO���x���A�ኴ�x�ɂ���ƃm�C�Y�͗}�����܂����B�e���Ԃ������Ȃ�܂��B

�B�e���Ԃ������Ȃ�Ƃ������Ƃ�1��������̘I�o���Ԃ������Ȃ�A���̏ꍇ�̓m�[�^�b�`�K�C�h�B�e�Ȃ̂ŁA��������Ă��܂��m���������Ȃ�悤�Ɏv���܂��B�܂��AHP�Ɍf�ڂ��Ă���V�̎ʐ^������ƁA�����̕����AISO���x��ISO800��ISO1600�ɐݒ肵�Ă���悤�Ɏv���܂��B�V�̎ʐ^�B�e�p�Ɏg���Ă���Nikon D3100�̏ꍇ�A�}�j���A�����[�h�ł�ISO���x�͈ȉ���8�i�K�̐ݒ肪�\�ł����A��L�̂��Ƃ���AISO���x�́uISO800�v����{�ɐݒ肵�Ă��܂��B

[Nikon D3100��ISO���x]

�@ISO100

�@ISO200

�@ISO400

�@ISO800(��{�ݒ�)

�@ISO1600

�@ISO3200

�@Hi1(ISO6400����)

�@Hi2(ISO12800����)

ISO���x�����܂�A���Ƃ͘I�o���Ԃł��B

ISO���x�����܂�A���Ƃ͘I�o���Ԃł��B�l�H�̌����S���Ȃ����z�I�Ȋ�(�V�̂���̌�����)�̏ꍇ�͖������ŘI�o�ł��܂����A���i�B�e���Ă���s�X�n���班���O�ꂽ�͐�~�ł́A�������ɘI�o���邱�Ƃ͂ł��܂���B�I�o���Ԃ͂ǂ̂悤�ɂ��Č��߂�Ηǂ��̂ł��傤���H

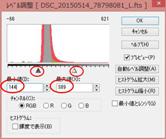

�I�o���Ԃ����߂�ۂ̖ڈ��Ƃ��āA�f�W�^�����t�J�����̃q�X�g�O�����̎R�����āA�R��1/4~1/2�͈̔͂ɂȂ�悤�ɘI�o���Ԃ����߂�Ɨǂ������ł��B

���̎��̎B�e�@�ނ́AED81S�U����+���f���[�T�[(x0.8)�ŎB�e�ł��̂ŁAF�l��F6.2�ƂȂ�A�@�ނŌ��܂��Ă��܂��܂��B�E�̎ʐ^�͎B�e�������ɉt�����j�^�[�ɕ\�������B�e�摜�̏���ʂ��B�e�������̂ŁA�I�o���Ԃ�180.0sec�ŁA�E��̃q�X�g�O����������ƁA�q�X�g�O�����̎R��1/4~1/2�͈̔͂̒��ɂ���̂�������Ǝv���܂��B

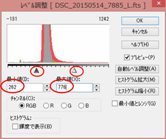

���̗�ł́AISO���x��ISO800�ɐݒ肵�ĘI�o���Ԃ�180.0sec�ŁA�ڈ��ƂȂ�q�X�g�O�����̎R��1/4~1/2�͈̔͂ɂȂ��Ă��܂����A�������A�q�X�g�O�����̎R��1/4~1/2�͈̔͂ɂȂ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�V�̎ʐ^�̕i���͑��I�o���ԂŌ��܂邱�Ƃ���AISO���x�Œ�������̂��ǂ������ł��B

����ōœK�ȘI�o���ԂƂȂ����̂ŁA���Ƃ͑��I�o���Ԃ����Ηǂ��V�̎ʐ^(����)�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���I�o���Ԃ́A����(���R�})�B�e���邩�ɂ������Ă��܂��B�摜�����̃R���|�W�b�g�����́A�g�[�i�����g�����ōs���܂��̂ŁA�B�e����(�R�}��)�͊�{�I��2�̔{���ŁA2��,4��,8��,16��,32��,64��,...�ƂȂ�A�Ⴆ�A8���ł�180.0secx8��=1,440.0sec(24��)�A16���ł�180.0secx16��=2,880.0(48��)�̑��I�o���ԂƂȂ�܂��B

���̌��������������͋^��ł����A���I�o���Ԃɂ���ēV�̎ʐ^(����)�̊K�����ɈႢ�����邩���m�F���Ă݂܂����B

���̎ʐ^�́AM11(�U�J���c)��8���B�e���āA���I�o����:720.0sec(4��)�̏ꍇ�Ƒ��I�o����:1,440.0sec(8��)�̏ꍇ���r�������̂ł��B

[�l�@]

1.���ꂼ��̉E�̎ʐ^�́A���x�������ɂ���Č����ڂɂ͑S�������摜�Ɍ�����B

2.���x�������E�B���h�E�ŁA�ŏ��l(��),�ő�l(��)�}�[�J���q�X�g�O�����̎R�̂��ꂼ��̒[�̒u���l��ǂށB

�@[���I�o����:720.0sec(4��)�̏ꍇ]�@�ŏ��l:144,�ő�l:389�ŁA245�K��(389-144=245)�ƂȂ�B

�@[���I�o����:1,440.0sec(8��)�̏ꍇ]�@�ŏ��l:262,�ő�l:776�ŁA514�K��(776-262=514)�ƂȂ�B

3.���I�o����:1,440.0sec�̕����K�������傫���A���j�^�ɕ\���ł���256�K����2�{�ȏ�̏��ʂ������Ă���B

[���I�o����:720.0sec(4��)�̏ꍇ]

|

|

| �R���|�W�b�g(4��)�ヌ�x������ pic_20150514_7881_LB.fts ISO800/F6.2 �I�o����:720.0sec(180.0x4) |

���x�������E�B���h�E���g�� �q�X�g�O���� �ŏ��l:144,�ő�l:389 |

[���I�o����:1,440.0sec(8��)�̏ꍇ]

|

|

| �R���|�W�b�g(8��)�ヌ�x������ pic_20150514_7885_LB.fts ISO800/F6.2 �I�o����:1,440.0sec(180.0x8) |

���x�������E�B���h�E���g�� �q�X�g�O���� �ŏ��l:262,�ő�l:776 |

�ȏ�̂悤�ɁA���I�o���Ԃ�����(�傫��)�����A���L���K��(����)�������Ă��邱�Ƃ�������܂��B

�]���āA�ǂ��V�̎ʐ^(����)���B��ɂ́A�I�o�I�[�o�[��I�o�A���_�[�̂Ȃ��K���ȘI�o���ԂŁA�\�Ȍ��葍�I�o���Ԃ�(�R�}���𑽂�)���邱�Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă��邻���ł��B

�݂Ȃ�������I�o���Ԃ��l�����āA�Y��ȓV�̎ʐ^���y����ł͔@���ł��傤���B

���̃y�[�W�ł́A�B�e�����V�̎ʐ^(����)�����ɁA�uStella Image�v�摜�����\�t�g���g�����摜�����̎d�����Љ�܂��B

����]����:http://subarutelescope.org/j_index.html

��