この時期はまだ寒くて天体観察に出かける勇気がないので、星の明るさと数についてまとめてみましたので興味がありましたならばお読み下さい。

星の明るさと数

星の明るさと数

先日、近くの県民プラザで、主催した会のメンバーが各地で撮影した天体写真の展示会が開催されていることを知り行ってきました。展示されている写真は、私のような素人が撮影した写真とは比べようのないすばらしいものでした。その中で注目して観てきたのが、どういう場所で撮影したのかです。私が普段天体観察を行っている場所は、自宅から車で30分ほどの河川敷ですが、展示されていた写真の撮影場所は、どれも市街地から遠く離れた郊外や山・海で撮影されたものばかりでした。そこで、市街地や郊外それに山・海でどのくらい星の数が違うのかをまとめてみました。

星の明るさは等星または等級と呼ばれていますが、この分類は紀元前150年頃に、ギリシャの天文学者:ヒッパルコスが最初に表したもので、夜空で最も明るい星を1等星、次に明るい星を2等星、そして肉眼で見える一番暗い星を6等星としたそうです。その間を段階毎に3〜5等星に分類したそうです。当然まだ明るさを測定する装置は存在していなかったので、全て感覚で決められたそうです。このように、地球から肉眼での観測で得られた見かけの等級(等星)を「実視等級」と呼び、天体を地球から32.3光年(10パーセク)の距離に置いたものと仮定した時の明るさを「絶対等級」と呼ぶそうです。

星は等級(等星)毎にどのくらいあるのでしょうか。

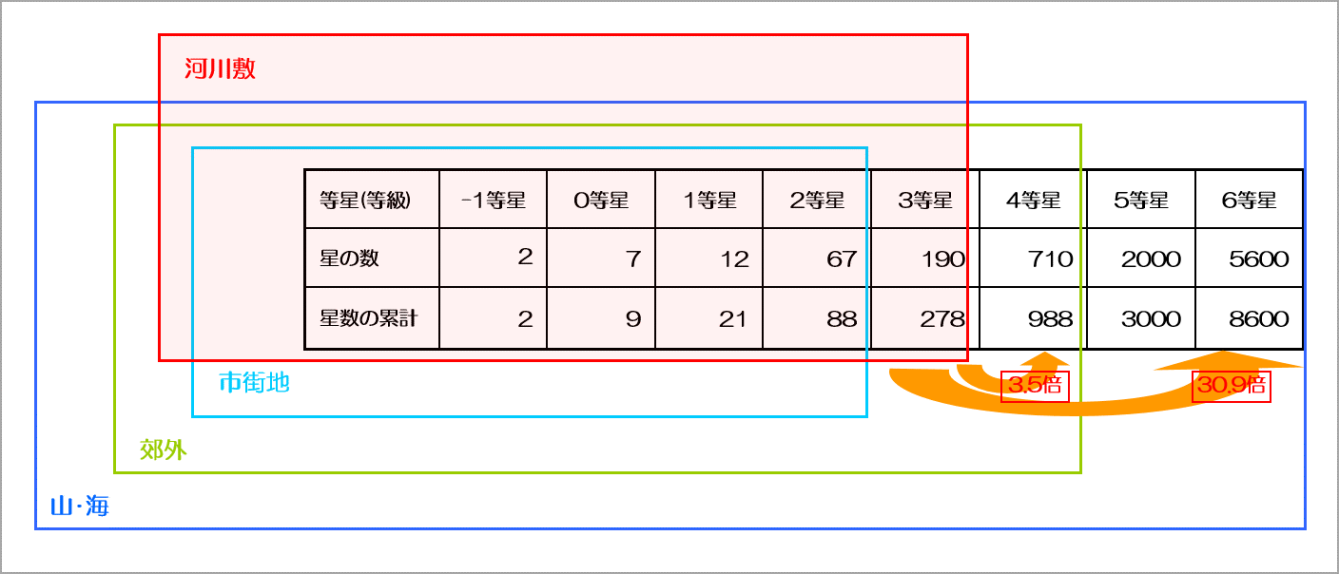

肉眼で見ることができるといわれている-1等星〜6等星までの星の数は、HPなどで調べて表にまとめると以下の通りとなり、星の数は、暗い星になるほど爆発的に増えてくることが分かります。また、使用しているR200SS天体望遠鏡の極限等級は13.3等星なので、理想的な空で見える累計の星の数は、約930万個ということになります。

| 等星(等級) | 星の数(全天) | 星数の累計 | 備考 |

| -1等星 | 2 | 2 | Sirius,Canopus |

| 0等星 | 7 | 9 | |

| 1等星 | 12 | 21 | |

| 2等星 | 67 | 88 | |

| 3等星 | 190 | 278 | |

| 4等星 | 710 | 988 | |

| 5等星 | 2,000 | 3,000 | |

| 6等星 | 5,600 | 8,600 | |

| : | |||

| 13等星 | 5,600,000 | 9,307,600 | R200SS鏡筒の極限等級:13.3等星 |

1等星の数は全部で21個、1等星〜6等星までの星の数は全部で8,600個あるそうです。

この数は空全体の数ですので、地平線より上半分だけしか見ることができないので、肉眼で見える星の数は約4,300個ということになります。更に地平線付近の星は、大気中の塵や大気の揺らぎなどでよく見えないので、一度に見ることができる星の数は、およそ3,000個くらいだそうです。

街明かりのある実際の夜空ではどうでしょうか。

天体観察などを紹介している雑誌や書籍をみると、一般的な市街地では2等星がやっと見えるくらいで、全天で2等星以上の星の数は88個ですが、一度に全天を見ることができないので、その半分の約40個程度だそうです。郊外では4等星まで、山や海など人工灯火の影響を受けない場所で6等星までの星を見ることができるそうです。

昨年の12月に、ふたご座の散光星雲(IC0443:くらげ星雲)を撮影しました。この散光星雲は、ふたご座のμ星:ブローブス(3.3等星)に隣接したところに位置しています。ふたご座の星座を思い浮かべながら天頂付近の星空を眺めると、ふたご座のμ星:ブローブス(3.3等星)を見つけることができました。なので、私が普段天体観察を行っている河川敷は、天頂付近ならばなんとか3等星が見えるくらいではないかと思います。また、昨年の8月末頃だったと思いますが、趣味で天体観察をやっているTさんから、宮内光学製100mmの双眼鏡をわざわざ自宅から持ってきて頂き、ペルセウス座の散開星団(二重星団)を見せてもらいました。Tさんが普段天体観察を行っている郊外や山と違って、河川敷では星の数が圧倒的に少ないらしく迫力がないといわれました。

これらのことから、図に表すと以下の通りとなります。

|

私が天体観察を行っている河川敷は、市街地よりは多少良くて郊外よりも悪いところということになります。従って、肉眼で見える星の数は全天で278個となりますが、一度に全天を見ることができないので、実際は90〜100個程度ではないかと思います。このように、郊外の1/3.5、山・海の1/30.9の星しか見えない環境の中で、天体望遠鏡の力を借りて天体写真を撮影していることになります。

まだ天体観察を始めたばかりの素人ですが、これまでの経験などから、良い天体写真(元画)を撮影するためには以下のような条件があり、その条件が整った上で、先の天体写真(元画)の撮影の仕方を紹介したページで記載した、「天体写真(元画)を撮影するポイント」ということになると思います。

【良い天体写真を撮影する条件】

1.まずは、綺麗な星空が見える晴れた日でなければ天体写真は撮れません。

それも澄みきっていて昼間の景色が遠くまでくっきり見えて、

月明かりのない新月の頃が良いそうです。

2.次に、綺麗な星空が見える晴れた日でも、市街地からできるだけ遠く離れた郊外や山・海などの

撮影場所が重要となり、見える星の数が圧倒的に違ってきます。

3.最後が機材ということになるでしょうか。

撮りたい天体写真にもよりますが、天体をクローズアップした迫力のある天体写真を

撮るためには、望遠レンズや天体望遠鏡が必要になり、星を点像として撮るには追尾するための

赤道儀などの機材が必要になります。

撮影場所が2番目に重要で、市街地から遠く離れた郊外や山・海に出かけないと、先日県民プラザで観たような迫力のある天体写真が撮れないということが、星の数からも分かります。

これかは、綺麗な星空が見える晴れた日に郊外に出かけてみようと思います。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

他