ここのところ雨模様の日が続き天体観察に出かけるチャンスがなかったので、「Stella Image Ver.6」による天体写真の画像処理についてまとめましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

天体写真の画像処理

天体写真の画像処理

Stella Image Ver.6には多くの機能があり、人によっては、RGBの三原色に分解して、ある色だけを強調した画像処理を行う方もいます。また、元画をそのまま使用して画像処理を行う方もいます。Stella

Image Ver.6を使った画像処理で、これが正解といった処理方法はないと思いますが、私が行っている画像処理の方法を紹介します。

Stella Image Ver.6には多くの機能があり、人によっては、RGBの三原色に分解して、ある色だけを強調した画像処理を行う方もいます。また、元画をそのまま使用して画像処理を行う方もいます。Stella

Image Ver.6を使った画像処理で、これが正解といった処理方法はないと思いますが、私が行っている画像処理の方法を紹介します。天体写真の画像処理は以下の順に行っていますが、「元画の補正とノイズ除去」は元画の状態によって行う処理のため、今回は省略して紹介します。

1)元画の補正とノイズ除去(ダーク補正,フラット補正,ホット/クールビクセル除去)

2)コンポジット処理

3)レベル調整処理

4)LRGB合成処理

5)デジタル現像処理と色相調整

ちょっとその前に、画像データには、JPEG形式とRAW形式の2種類あります。

JPEG形式は、色の三原色(赤,緑,青)がそれぞれ8ビットで構成されているので、8ビット*3原色で24ビットとなり、1原色当たり256階調ということになります。一方、RAW形式は、1原色当たり12ビットであり4,096階調となります。そのため、この4ビットの差は画像処理を行うと、とても大きな差(微妙なグラデーションの差)となって現れるそうです。天体写真を紹介しているホームページなどを見ると、RAW形式で撮影するように薦められているのはそのためです。

| 画像形式 | 1原色当たり | 3原色合計 |

| JPEG形式 | 8ビット(256階調) | 24ビット(約1,667万色) |

| RAW形式 | 12ビット(4,096階調) | - |

私の使っているカメラはニコンのデジタル一眼レフカメラですが、JPEG形式とRAW形式(NEF)のどちらか又は両方を選択できるので、撮影時には両方の画像データを保存するように設定しています。

下記の写真は、たて座の散開星団(M11)を撮影したものですが、JPEG形式で保存した画像データを使って紹介します。

星雲や星団それに銀河などの天体は淡くコントラストが低いため、同じ構図の写真を何枚も撮影して、それを重ね合わせることで強調する処理がコンポジット処理です。たて座の散開星団(M11)を全部で8枚撮影しましたが、今回はその内の4枚を使って紹介します。コンポジット処理には、[加算平均」「加算」などがありますが、「加算」する処理について紹介します。

| DSC_0078.jpg DSC_0078.NEF ISO800/180.0sec |

DSC_0079.jpg DSC_0079.NEF ISO800/180.0sec |

DSC_0080.jpg DSC_0080.NEF ISO800/180.0sec |

DSC_0081.jpg DSC_0081.NEF ISO800/180.0sec |

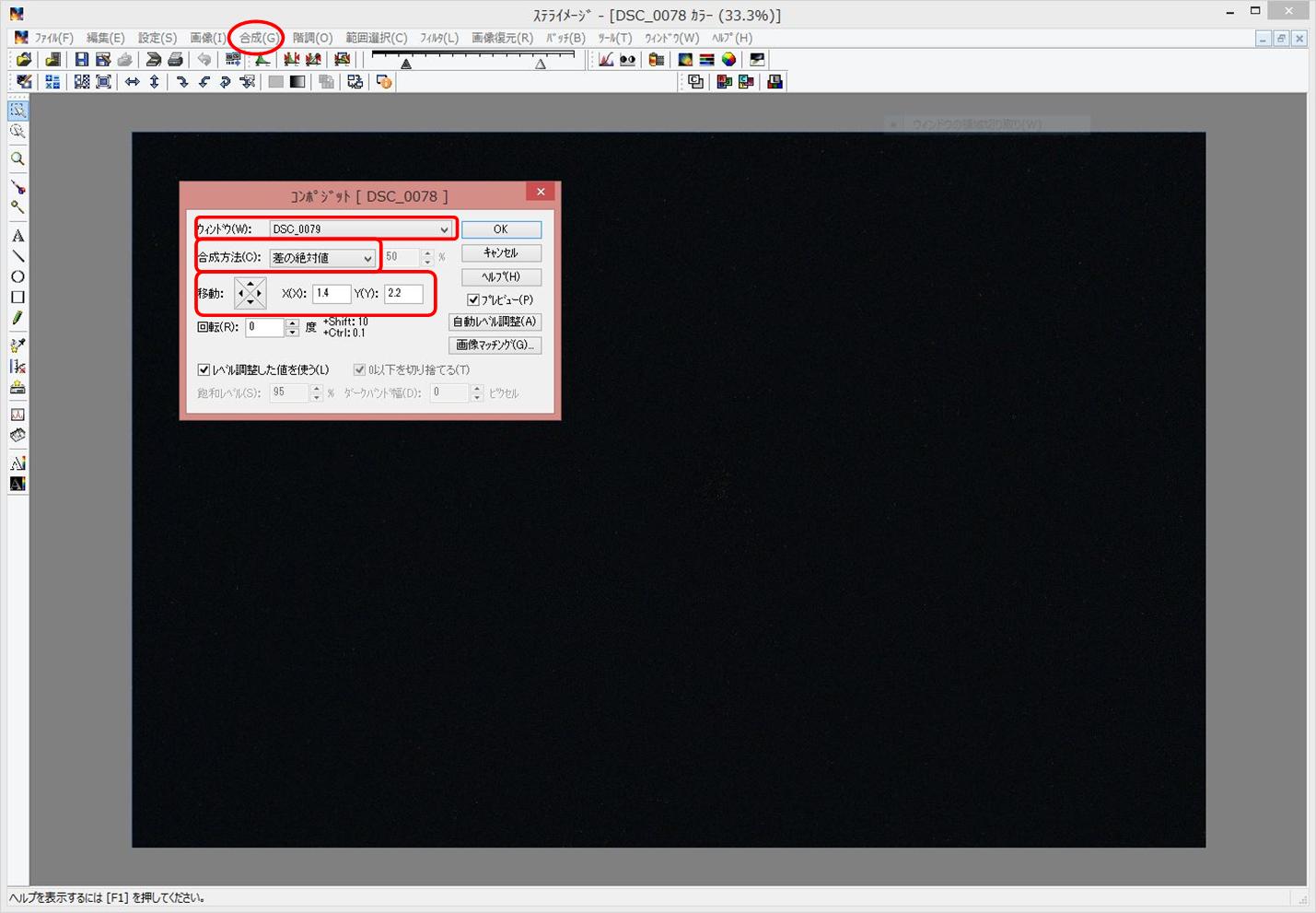

撮影した天体写真の画像データの中から、コンポジット処理を行う目的の2つのファイル(例:DSC_0078.jpg,DSC_0079.jpg)を開きます。次に、アクテブ画像(元となる画像:DSC_0078.jpg)を選択して、ツールバーの[合成]をクリックして[コンポジット]をクリックすると、コンポジットのウインドウが表示されます。次に、ウインドウで重ねる対称の画像:DSC_0079.jpgを選択して、2つの画像がピッタリ重なることを確認するために、合成方法を[差の絶対値]を選択して、プレビューに[レ]するとコンポジット処理を開始します。2つの画像が一致した場合には、下図のように恒星像どうしが打ち消しあって光点が消えます。もしも、2つの画像にズレがある場合には光点が残るので、移動ボタンにより、X方向,Y方向に1ピクセル単位の数値を入れて、光点が消えるように画像のズレを修正します。なお、[Ctrl]キーを押しながら移動ボタンを操作すると、0.1ピクセル単位で移動させることができます。

|

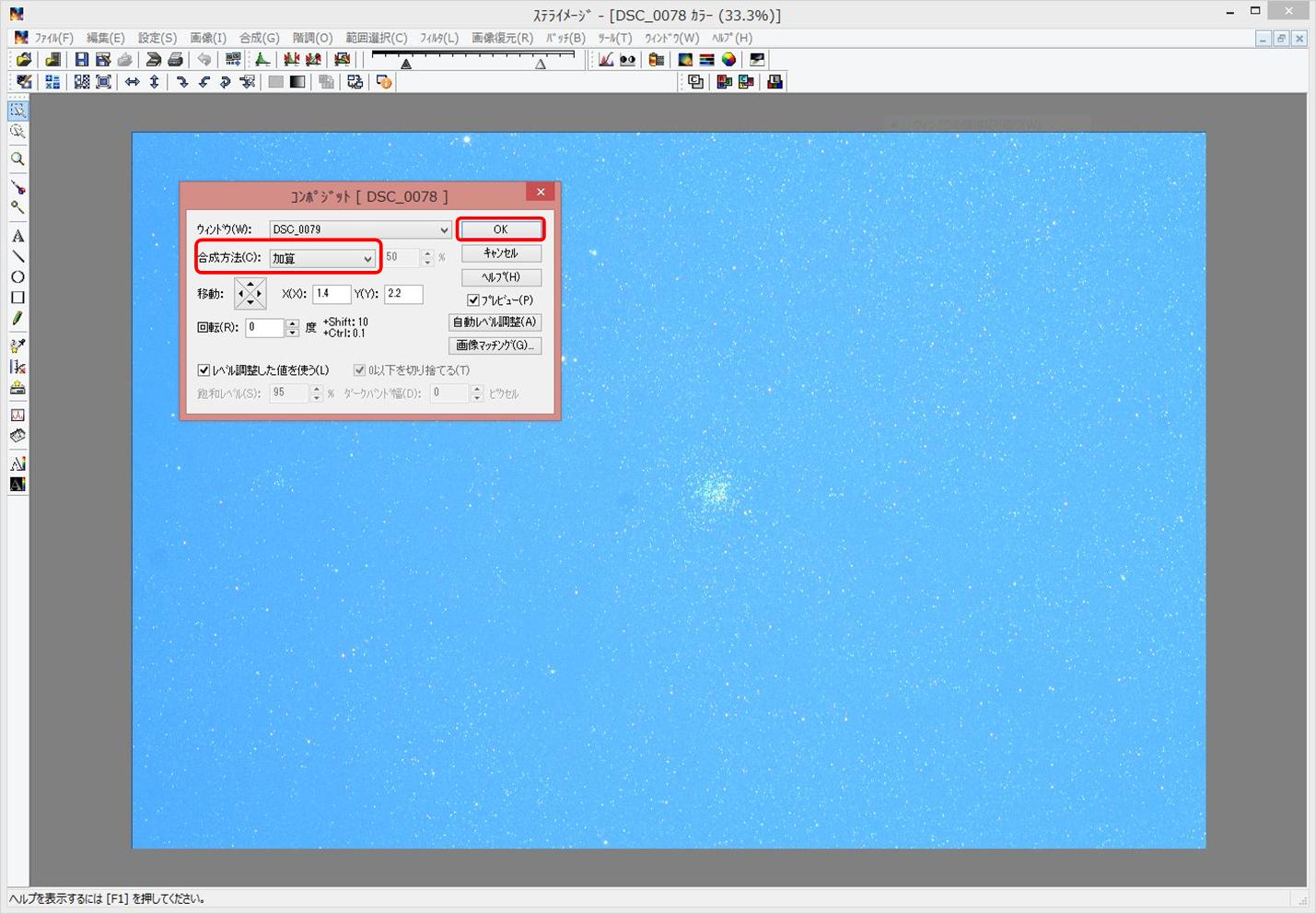

上図のように2つの画像が一致したならば、合成方法を[加算]を選択するとコンポジット処理(加算)を開始して、DSC_0078.jpgにDSC_0079.jpgが加算された画像が作成され画面に表示されます。作成されたコンポジット画像が問題なければ、OKボタンを押すとコンポジットファイルが作成されますので保存します。ファイル名は任意に付与することができますが、[DSC_0078.jpg]と[DSC_0079.jpg]をコンポジット処理したファイルなので、[DCS_20150514_7879.fts]として保存しています。

FITS形式(Flexible Image Transport Systemの略)は天文学における標準的なデータ形式だそうなので、画像処理の途中段階のファイルは、全てFITS(.fts)形式で保存しておくと良いそうです。

|

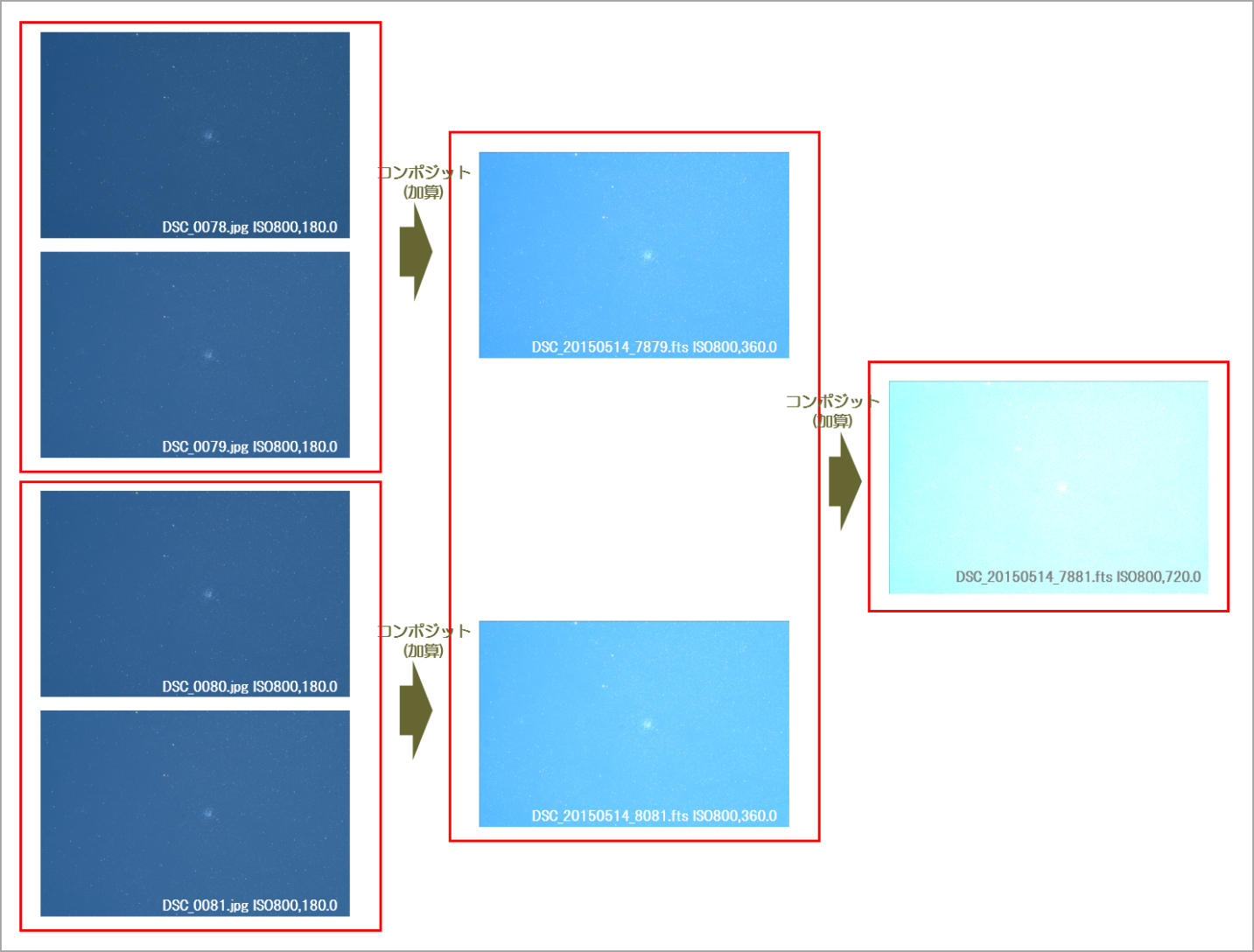

コンポジット(加算)処理の例として、[DSC_0078.jpg]と[DSC_0079.jpg]をコンポジットする場合について紹介しましたが、今回は、[DSC_0078.jpg]〜[DSC_0081.jpg]までの4枚をコンポジットするので、下記のように全部で3回コンポジット処理を行うことになります。

|

上記の右端が、3回のコンポジット(加算)処理を行って完成したファイル(写真)です。

加算コンポジットにより露出時間:720.0secの写真ということになりますが、ご覧の通り背景も含め全て加算されるために、このままでは露出オーバーの写真となっています。

次のページでは、[DSC_0078.jpg]〜[DSC_0081.jpg]まで4の枚をコンポジットして、完成したファイル[DSC_20150514_7881.fts]を元にして行う、レベル調整の処理について紹介します。