天体写真の撮影法について紹介しますので、興味がありましたならばお読み下さい。

天体写真の撮影法

天体写真の撮影法

高感度で低ノイズのデジタル一眼レフカメラの普及によって、誰でもが簡単に天体写真を楽しめるようになったそうです。

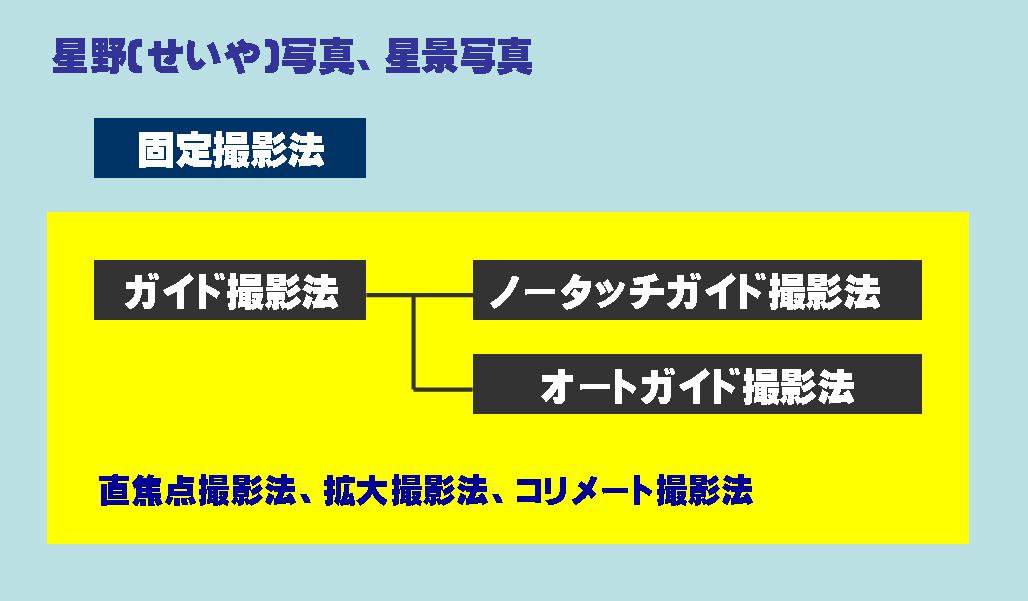

高感度で低ノイズのデジタル一眼レフカメラの普及によって、誰でもが簡単に天体写真を楽しめるようになったそうです。また、ライブビューモニターで撮った写真をその場でチェックして、露出時間やピントを確認しながら何度でも撮り直しができるので、失敗を気にせずにシャッターを切ることができます。このように、誰でもが簡単に楽しめるようになった天体写真の撮影法を図で表すと右のよになり、それぞれの撮影法ついて紹介します。

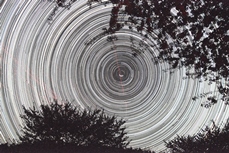

カメラを三脚に固定したまま撮影する方法が「固定撮影法」です。固定撮影は、長時間露出できるカメラと通常のカメラ用三脚があれば撮影できるので、難易度はそれほど高くありません。

固定撮影の様子と、この方法で撮影した北天の日周運動の写真です。星空と地上の風景を同一画面に収めた写真ですので星景写真ということになります。

[撮影に必要な機材]

・デジタル一眼レフカメラ

・カメラ用三脚

・リモートコード(レリーズ)

固定撮影で天体写真が撮れるようになると、次にもっと沢山の星や淡い光の星雲や銀河などの天体、それにクローズアップした天体を写真に収めたくなります。そのためには、できるだけ長くシャッターを開けて、光を拾い集めることが必要になります。しかし、夜空の星は日周運動によって東から西へどんどん動いてしまうために、 星が線を描くように流れてしまい点像にはなりません。そこで、日周運動にあわせてカメラを動かすことで、星が点像になって写るようになり、この撮影方法を「ガイド撮影法」といいます。

ガイド撮影は固定撮影で使う通常のカメラ用三脚に代えて、モータードライブ付きの赤動儀を使って撮影する方法です。 赤道儀は、星空の回転に合わせて回転する機械で、星空と一緒に周ってくれるので、星が止まったまま見えるようになり、星の僅かな光をより拾い集めること が出来るようになるので、淡い光の天体まで写せるようになります。なお、使用するレンズはカメラレンズの他、天体望遠鏡を使って撮影します。

ガイド撮影には、次の二通りの撮影方法があります。

天体望遠鏡やカメラを、モータードライブ付きの赤道儀にただ乗せて写真を撮影する方法を「ノータッチガイド撮影」といいます。但し、この場合は赤道儀まかせとなるために、 赤道儀のセッティングがうまくいかないとよい写真が撮れません。そのため、赤道儀の水準器で水平になるよう三脚を調整して、極軸望遠鏡を使って、極軸が正確に北に向くように慎重に調整する必要があります。今は高感度なデジタル一眼レフカメラが主流で、明るい天体望遠鏡を使えば2~5分位までの露出時間が可能です。それに、画像処理ソフトもあるので十分に楽しめると思います。

投資する資金もなく、パソコンなどの機材も必要ないことから遠征が楽なので、 私はVixen R200SS反射式望遠鏡(F4.0)を使って、この方法で天体写真を楽しんでいます。

[撮影に必要な機材]

・デジタル一眼レフカメラまたは天体望遠鏡とデジタル一眼レフカメラのボディ,Tリング

・モータードライブ付き赤動儀

・赤動儀用三脚

・リモートコード(レリーズ)

「オートガイド撮影法」では、写真を撮影するための天体望遠鏡やカメラとは別に、ガイド用の天体望遠鏡(ガイド鏡)を使うために、赤道儀の上に天体望遠鏡を2本装着します。 ガイド鏡にはCCDカメラを取付けて、オートガイダーと呼ばれる制御機器に接続して、このCCDカメラで「ガイド星」と呼ばれる基準となる星を捉えます。 もし、赤道儀の追尾が完全であれば、ガイド星はCCDカメラの撮像センサー上で、その位置を変えることはありませんが、追尾エラーがあれば、ガイド星はセンサー上を移動していくので、 ピクセル座標値からその動いた量と方向を検出して、オートガイダーは、赤道儀のモーターに、検出したズレを打ち消すように信号を送ります。これを繰り返すことで、追尾誤差を補正するのだそうです。

[撮影に必要な機材]

・デジタル一眼レフカメラまたは天体望遠鏡とデジタル一眼レフカメラのボディ,Tリング

・モータードライブ付き赤動儀

・赤動儀用三脚

・ガイド用の天体望遠鏡(ガイド鏡)

・オートガイダーまたはパソコン

・CCDカメラ

・リモートコード(レリーズ)

天体をクローズアップして詳細な構造や迫力感のある写真を撮影する場合には、焦点距離の大きな望遠レンズを使用します。これにより、私達が肉眼で見ることができない天体の姿を、映し出すことができるようになります。しかし、焦点距離の大きなカメラ用望遠レンズは、非常に高額で何百万円もします。 そこで、天体望遠鏡の対物レンズ(主鏡)だけを使用して、天体望遠鏡に直接一眼レフタイプのカメラボディを取付けて撮影する方法が「直焦点撮影法」です。

一般のカメラ用望遠レンズに比べて低コストで、高倍率の撮影が可能となります。そのため、僅かなズレやがたつきも写真のできに大きく関係しますので、赤道儀や天体望遠鏡の精度に高いものが要求され、天体を正確に長時間追尾する必要があります。直焦点撮影では接眼レンズを使用しないため、拡大撮影よりも被写体は小さいですが シャープ感のある写真に写せるので、月の全体や星雲・星団や銀河の撮影に適しているそうです。

直焦点撮影の様子と、この方法で撮影したいて座のM20:三裂星雲とぎょしゃ座のIC0410(どくろ星雲)の写真です。

[撮影に必要な機材]

・天体望遠鏡(対物レンズ)とデジタル一眼レフカメラのボディ

・モータードライブ付き赤動儀

・赤動儀用三脚

・リモートコード(レリーズ)

・天体望遠鏡(対物レンズ)とデジタル一眼レフカメラのボディを接続するためのTリング

天体望遠鏡の対物レンズ(主鏡)の焦点位置に結ばれた天体の像を、接眼レンズによって一眼レフカメラのCCD素子面に拡大投影する撮影方法が「拡大撮影法」または「リレーレンズ撮影法」 と呼ぶそうです。天体を、対物レンズ(主鏡)と接眼レンズで2回拡大して撮影する方法です。

直焦点撮影が天体望遠鏡の本体(対物レンズ)のみを使うのに対して、 拡大撮影は接眼レンズも合わせて使用しますので、天体望遠鏡との間に拡大撮影カメラアダプター(写真の黒い延長筒)を介して、一眼レフタイプのカメラボディを取付けます。 直焦点撮影の数倍から数十倍の拡大率を得ることができるので、月面クレーターの詳細や惑星の撮影に適しているそうです。そのため、直焦点撮影よりも更に精度の高いものが要求され難易度は高くなります。

拡大撮影の様子と、この方法で撮影した木星(Jupiter)の写真と、月の北側にある「アリストテレス・クレーター」と「コーカサス山脈」付近の月面写真です。

[撮影に必要な機材]

・天体望遠鏡(対物レンズ)とデジタル一眼レフカメラのボディ

・接眼レンズ

・拡大撮影カメラアダプター

・モータードライブ付き赤動儀

・赤動儀用三脚

・リモートコード(レリーズ)

・拡大撮影カメラアダプターとデジタル一眼レフカメラのボディを接続するためのTリング

天体写真を撮影する方法としては、この他にコリメート撮影法(間接撮影法)があります。コンパクトデジタルカメラのようにカメラレンズが取外せない場合に、天体望遠鏡の対物レンズ(主鏡)に接眼レンズを付けた状態で、人間が覗くようにコンパクトデジタルカメラのレンズを接眼レンズと平行にして、カメラレンズを無限大にして撮影する方法を「コリメート撮影法(間接撮影法)」というそうです。

コンパクトデジタルカメラのレンズを接眼レンズと平行にするために、カメラ用三脚や天体望遠鏡メーカーから販売されているブラケットで固定して撮影しますが、上手い人ならば三脚やブラケットがなくても撮影できるそうです。私はこの方法で撮影したことはありませんが、明るい月や惑星の写真撮影に適しているそうです。

[撮影に必要な機材]

・コンパクトデジタルカメラやカメラ付き携帯

・天体望遠鏡

・接眼レンズ

・モータードライブ付き赤動儀

・赤動儀用三脚

・リモートコード(レリーズ)

・カメラ用三脚又はカメラ固定用ブラケット

天体写真の撮影法について紹介しましたが、天体観察や天体写真に関しては全くの素人で始めたので、下記の書籍を購入して参考にしました。私のような素人でも大変分かり易く書かれているので参考になると思います。

|

|

| 著者:八板 康麿 出版:誠文堂新光社 |

著者:藤井 旭 出版:誠文堂新光社 |

デジタル一眼レフカメラによって誰でもが簡単に天体写真を撮ることができます。撮影法によっては特別な機材が必要ですが、固定撮影は、デジタル一眼レフカメラとカメラ用三脚さえあれば簡単に撮れるので、綺麗な星空が見えた時にはベランダなどから撮影してみてはどうでしょうか。

それぞれの撮影法で撮影した天体写真の構図や撮る範囲などによって、次のように分類されるそうです。

広角または標準レンズを取付けたカメラで広範囲の星空を撮影した写真は、星の野原のように見えることから「星野(せいや)写真」というそうです。では、「広範囲」とはどこまでの範囲をいうのでしょうか。地上の風景が同一画面に収まっていない写真は全て星野写真とするのが正しいのかも知れませんが、私の場合は、カメラレンズ(焦点距離:200mm以下)で撮影した写真を星野写真として掲載させてもらっています。

HPなどで調べると、「星景写真」とは、星空と地上風景を同一画面に収めた「星空のある風景写真」のことで、「スカイウオッチャー」編集長(当時)の川口雅也氏「現・月刊天文雑誌「星ナビ」 編集人/㈱アストロアーツ発行」アストロアーツ発行」が1988年に提唱したものだそうです。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

他