先日降った大雪でまだ天体観察に出かけられそうにないため、天体までの距離についてまとめてみましたので興味がありましたならばお読み下さい。

天体までの距離

天体までの距離

天体までの距離を記載する前に、天文学における距離を表す単位について紹介します。天文学で距離を表すのに使用される単位には、「天文単位(AU)」、「パーセク(pc)」それに「光年(ly)」の3種類があるそうです。宇宙は広く天体は遠くにあるために、キロメートルでは役に立たないことから天文学独自の単位が考えられたそうです。| 単位 | 記号 | 定義 | 距離 |

| 天文単位 | AU | 太陽と地球間の距離 | 約1億5,000万キロメートル |

| パーセク | pc | 1天文単位が1秒角に見える距離 | 約3.26光年 |

| 光年 | ly | 光が1年間に進む距離 | 約9兆5,000億キロメートル |

太陽と地球の平均距離(約1億5,000万キロメートル)を、1天文単位というそうです。1天文単位は1AUと表記する場合もあり、AUはAstronomical Unitの略だそうです。

例えば、太陽から土星までの距離は、太陽地球間の9.55倍あるそうなので、土星は太陽から9.55天文単位の距離にあります。このように、「天文単位(AU)」は太陽系内の惑星や衛星までの距離を表す場合に使用されるそうです。また、地球から月までの距離は約38万キロメートルですので、0.0025AUとなります。

比較的近距離にある恒星までの距離は、年周視差を利用して距離を測っているそうです。地球は1年で太陽を1周していますが、半年を隔てて同じ恒星を観測すると、それは太陽を中心にした基線に対して1天文単位離れた2点から観測したことになり、1天文単位を基準とする三角測量によって、恒星までの距離が測れるそうです。

1パーセク(Parsec)は、1天文単位の視野角が1秒(3600分の1度)になる距離のことで約3.26光年となるそうです。

パーセクは絶対等級を定義するときに使われていて、仮に恒星を10パーセク(32.6光年)の距離に置いたときの明るさを絶対等級というそうです。下記が、実際に見た明るさ(実視等級)と絶対等級の比較で、ポラリス(北極星)は、全天で一番明るいとされているシリウスよりも明るい星ということになります。

| 天体 | 実視等級 | 絶対等級 |

| 太陽 | -26.7 | 4.8 |

| シリウス | -1.5 | 1.45 |

| ポラリス | 1.97 | -3.64 |

天体観察をやっていると遠くで雷が光って、その後しばらくして雷鳴が聞こえて来ることがあります。それは、音速は1秒間に約340メートルであるのに対して光速は1秒間に約30万キロメートルで、光の速度の方が速いからだそうです。

カイドブックなどで天体までの距離表記で最も一般的なのが「光年」で、「年」と付いていますが光年は距離の単位で、光が1年かかって進む距離のことで、恒星,散光星雲・散開星団や銀河などの天体までの距離は非常に遠いので、「光の速度で移動したとしたなら何年で行けるか」を指標として距離を表すのだそうです。

光速=1秒間に約30万キロメートル

1光分=光速で1分間に進む距離=約1,800万キロメートル

1光年=光速で1年間に進む距離=約9兆5,000億キロメートル

天文学で距離を表す3種類の単位について紹介しましたが、ガイドブックなどで最も一般的に表記されている「光年」を使って、星(一等星),銀河系内の天体それに銀河系外の銀河までの距離をまとめました。

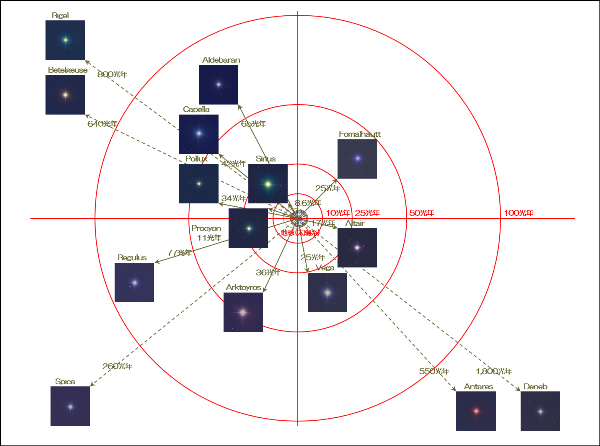

下図内の距離は、私の使っているガイドブックを参考に表記したものです。

全天には、一等星が21個あるそうです。北緯35度以上では、その内年間:15個の一等星を見ることができ、春の季節で3個、夏の季節で4個、秋の季節で1個それに冬の季節で7個です。それぞれの星(一等星)までの距離を図で表すと以下の通りとなります。北緯35度以上で見える一等星:15個の内、10個が100光年以内にあることが分かります。

はくちょう座のデネブまでの距離は1,800光年で、21個の一等星の中で一番遠くに位置しているために暗く見えますが、実際の明るさは太陽の約100,000倍もあり、21個の一等星の中で最も明るい星だそうです。

なお、下図は季節感だけで作成していますので、方向や位置関係はあまり正確ではありません。

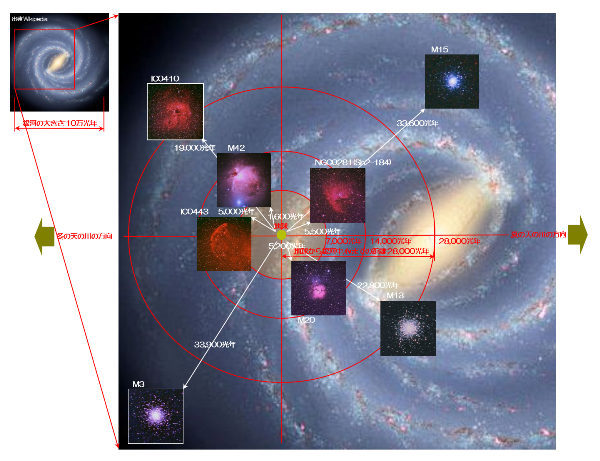

銀河の大きさ(直径)は約10万光年,厚さは約1.5万光年で、太陽系の中にある私達の地球は、銀河の中心から約2.6万光年の位置にあるそうです。そのような位置にある地球から、天体望遠鏡で観察できる銀河系内の主な天体までの距離を図に表すと、以下の通りとなります。散光星雲や散開星団は、そのほとんどが7,000光年以内にあることが分かります。また、球状星団までの距離は、そのほとんどが10,000光年以上あり遠いことが分かります。メシエ天体の中で地球に一番近い球状星団は、さそり座にある球状星団(M4)で7,200光年の位置にあります。最も遠い球状星団は、いて座にある球状星団(M54)で82,800光年にあり、銀河の端に位置していることになります。

下図は、銀河を背景して作成しましたので、天体がどの当たりにあるかが少しは実感できるのではないかと思います。但し、季節感だけで作成していますので、方向や位置関係はあまり正確ではありません。

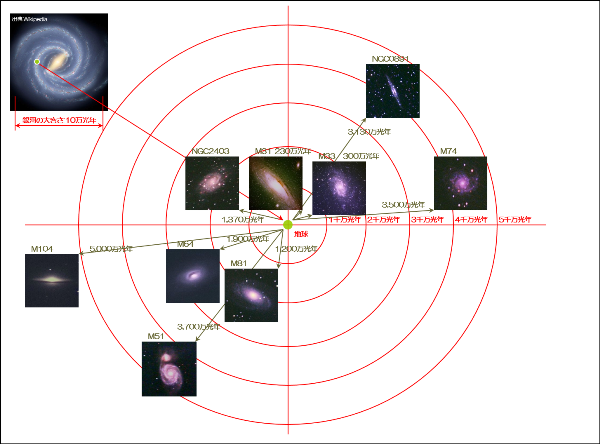

銀河系外の主な銀河までの距離を図に表すと以下の通りとなります。

私達の地球がある銀河系から一番近い銀河はアンドロメダ銀河(M31)で、230万光年の距離にあるそうです。アンドロメダ銀河の大きさ(直径)は約22万光年で、銀河の直径:10万光年の約2倍の大きさだそうです。

銀河系外の銀河までの距離を1,000万光年とすると、星(一等星)の約100,000倍、銀河系内の天体の約1,000倍の距離に位置していることになります。このように遠くにあっても見えるということは、銀河がいかに大きいかが分かります。地球から5,000万光年の距離にあるソンブレロ銀河(M104)の大きさ(直径)は約14万光年だそうです。

なお、下図も季節感だけで作成していますので、方向や位置関係はあまり正確ではありません。

3枚の図だけでは宇宙の広さ(大きさ)をイメージできないかも知れませんが、天体までの距離が5,000光年の場合、光が5,000年かかってやっと到達する距離に位置していることになります。例えば、5,000光年先の天体を天体望遠鏡で観察したとき、それは5,000年前に、その天体を出発した光であり、5,000年前の姿を観察していることになります。従って、今この瞬間、その天体は既に消滅しているかも知れないのです。

そんなふうに考えると、宇宙の広さ(大きさ)や神秘性を感じて頂けるのではないでしょうか。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

他