天体の位置を表す天球座標系の赤道座標について調べましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

天体の位置(赤道座標)

天体の位置(赤道座標)

夜空にある星の位置を表す最も簡単な方法は、方向と高さを用いて表す方法だそうです。右上の写真は2013年8月7日20時44分に福島県の浄土平で撮影したもので、さそり座の散開星団(M7)を見た時を例にするならば、

夜空にある星の位置を表す最も簡単な方法は、方向と高さを用いて表す方法だそうです。右上の写真は2013年8月7日20時44分に福島県の浄土平で撮影したもので、さそり座の散開星団(M7)を見た時を例にするならば、「南のほうの低い空に散開星団(M7)が見えています。」

などの表現になります。 「南のほう」という部分が「方向」を表して、「低い空に」という部分が「高さ」を表しています。 このように、方向と高さで星の位置を表す座標系を地平座標というそうです。但し、「南のほう」あるいは「低い空に」といったあいまいなものではなく、基点を定めた上で数値で表現するそうです。

地平座標は、方位(方向:Azimuth)と高度(高さ:Altitude)を表す2つの数値からなる座標系だそうです。方位は南を基点(0゚)として、西回りに360゚までの数字で表すします。なので、真西が90゚,真北が180゚,真東が270゚となります。

高さは水平線を基点(0゚)として、天頂(頭の真上)方向に+90゚まで、天底方向に-90゚までの数字で表すそうです。

右下の写真は、2013年8月7日20時44分に福島県の浄土平で撮影した星空をStella Theater Pro の地平座標で再現したもので、散開星団(M7)は南中をわずかに過ぎ高さも20゚以下であることから、

右下の写真は、2013年8月7日20時44分に福島県の浄土平で撮影した星空をStella Theater Pro の地平座標で再現したもので、散開星団(M7)は南中をわずかに過ぎ高さも20゚以下であることから、「南のほうの低い空に散開星団(M7)が見えています。」は、

「方位:2゚,高度:17゚に散開星団(M7)が見えています。」

というように表現することになるそうです。

このように、地平座標は観察者からみた座標系で、自分からみてどの方向に天体が見えるのか分り、一般の人に分りやすい座標系ですが、観察場所の位置や時刻の変化で、天体の位置が刻々と変化してしまうというデメリットがあるそうです。

では、天体の位置を表す天球座標系の中で最も広く使われている赤道座標について調べてみましたので紹介します。

地平座標は、感覚的で一般の人からは非常に分りやすい座標系ですが、観察場所の位置や時刻の変化で、天体の位置が刻々と変化してしまうというデメリットがあり、それを解消するために考えられた座標系が赤道座標だそうです。

赤道座標は、以下の2つの座標値で表すそうです。

・赤経(Right Ascension)または時角(Hour Angle)

・赤緯(Declination)

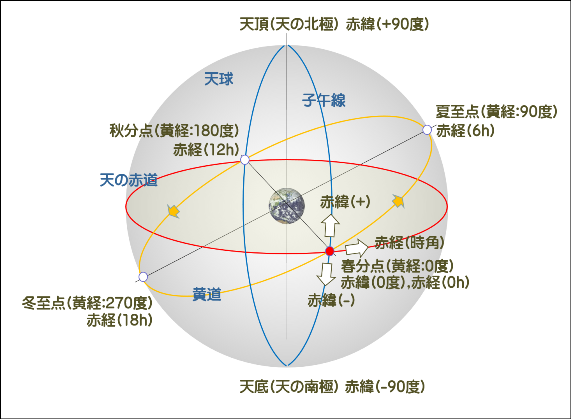

赤道座標では、地球の赤道を天球に投影した大円を天の赤道と呼び、同様に、地球の北極,南極を投影した点を天の北極,天の南極と呼ぶそうです。「経度」に相当する座標値には、赤経を用いる場合と時角を用いる場合があり、両者には以下のような違いがあるそうです。

時角のシステムは地球に固定され、ある特定の経緯度の地点から観察している場合時角の値は常に一定であるのに対して、赤経のシステムは地球の自転とともに回転するので、赤経の値は天球上の天体に対して固定されるそうです。(実際には完全に固定されているわけではなく、歳差や章動が関係するそうです。)そのため、天球上のある赤経値の線は、一晩あるいは数夜の間に星とともに日周運動を行なうように見えるそうです。

歳差と章動があるため、長い期間を隔てた観察データを扱う場合には、惑星や恒星,銀河などの天体の座標位置を指定する際に起点を指定する必要があり、2005年現在の起点には通常 J2000.0 が用いられるそうですが、古い観察値では B1950.0 が使われている場合もあるそうです。

太陽や他の惑星などは、天球上で位置を変えるために赤緯の値も変わります。太陽は、地球の北半球では夏の間は天の赤道よりも北に位置して赤緯は+の値になり、冬の間、太陽は天の赤道よりも南に位置して赤緯は-の値となります。そして、ちょうど春分の日と秋分の日に、太陽の赤緯は0になります。春分の日、ちょうど太陽の赤緯が0になった瞬間の天球上での太陽の位置を赤経0と定め、この地点はちょうど天の赤道上にあります。

天の赤道を24分割して、春分点を0時、以後東周りに1時,2時(あるいは、0時間,1時間,2時間)と数えていくそうです。他言語に合わせるため、通常は0h,1h,2hと書き、1周するとちょうど24時になります。赤経1時=15°で、更にこの1時を60分割したものを1分、1分を60分割したものを1秒と書くそうです。この「1分」「1秒」は、通常の角度の1分,1秒と、全く同じつづりで書かれながら、全く違う角度であることに注意する必要があるそうです。

赤経:1時=角度:15°

赤経:1分=赤経:1時/60=15°/60=角度:15分

この書き方では、例えば、赤経:23h58m20sというような書き方になるそうです。日本語で「分」「秒」と書くと、「'」,「"」と間違うため通常はm,sで書くそうです。

赤経(Right Ascension)は、RA,αと略して表記され、通常赤緯と合わせて使われます。

赤経は春分点から天の赤道に沿って計った角度であるのに、なぜ時間の単位で表すのでしょうか。

これは天体観察をする場面を考えると分りやすいそうです。例えば、2つの[天体A],[天体B]を観察するとした場合、この2つの天体は赤経方向に15°離れていて、[天体B]は[天体A]の東側にあるとします。天球は恒星時で計った場合24時間で1回転するので、恒星時1時間あたり15°回転することになり、[天体B]は[天体A]が南中してから1時間後に南中することが分ります。つまり角度と南中時刻は1対1で対応していて、天体観察をする場合、天体間の角度がどれくらい離れているかにより、南中時刻の差が何時間あるかの方が情報として分りやすいからだそうです。この考え方は、座標値を東周りに値が大きくなるように設定していることにも通じていて、東側にある天体の赤経値を大きくしておくことにより、赤経値から南中時刻を直接求めることができるそうです。

では、時刻とはどのように決めらているのでしょうか。

時刻の基準は1日の長さで、この1日の長さは天体の動きを用いて決められますが、どの天体を用いるかによって、2種類の時刻体系があるそうです。1つは太陽の日周運動に基づく時刻系、もう1つは恒星の日周運動に基づく時刻系で、前者を太陽時、後者を恒星時というそうです。

・太陽時:太陽が南中してから次に南中するまでの長さを1日とします。

・恒星時:恒星(正確には春分点)が南中してから次に南中する長さを1日とします。

地球は太陽の周りを公転しています。そのため太陽が南中してから次に南中するまでに1回転自転する必要があります。一方、恒星は太陽に比べると非常に遠方にあるので、地球の公転による位置変化の影響は無視できるため、1日の長さといっても、太陽時と恒星時では1日の長さが違っているそうです。 なお、太陽時も恒星時も1日の長さは24時間で表しますが、太陽時での1日と恒星時での1日は長さが違いますので、同じ24時間といっても長さは違うそうです。

・1太陽日=1.00274恒星日(24時間3分57秒)

・1恒星日=0.99727太陽日(23時間56分4秒)

全ての恒星が天球に張り付いているものと考えるそうです。この天球の存在は否定されたそうでが、地球から天体の位置を表すための基準として現在も使われているそうです。 恒星は天球に張り付いていて動かないものとして、この天球は、地球から見ると23時間56分4秒周期(1恒星日)で回転しているように見え、回転する際に軸となる場所があり、この地点にある天体は全く動かない。この場所が天の北極と天の南極だそうです。こぐま座にある方を天の北極、はちぶんぎ座にある方を天の南極と定めています。天の北極の赤緯を+90°とし、天の南極の赤緯を-90°とするそうです。北緯,南緯と書くと、緯度と間違う危険性があるためほとんど使われないそうです。

天の北極から天の南極のちょうど中間は天の赤道となり、天球の大円であることから、天の赤道の赤緯は0°となるそうです。

赤緯(Declination)は、Dec,Decl,δと略して表記され、通常赤経と合わせて使われます。

この赤経と赤緯を組み合わせれば、天球上のどの位置も表すことができるそうです。

但し、基準となる春分の日の太陽の位置は少しずつズレるそうですが、これは地球の歳差運動によるものだそうです。このため、数十年前,数百年前の観察結果と比較する場合は補正が必要となり、これによる変化は、1年で角度で約50秒となるそうです。

これまで天体観察を行ってきて撮影した中で、最も南に位置する天体と思われるさそり座の散光星雲であるエビ星雲(IC4628)を例にすると右のようになります。それにはJ2000の値が使用されていて、

・赤経:16h56m54.6s

・赤緯:-40°30’44"

となっていいます。

北半球の緯度φの地点で、赤緯δの天体を観察する場合の南中高度hmaxは、以下の式のようになるそうです。

hmax=90°-|φ-δ|

福島県浄土平の緯度は37°43'24″ですので、さそり座の散光星雲であるエビ星雲(IC4628)の南中時の高度は、

hmax=90°-|φ-δ|=90°-(37°43'24″)-(-40°30’44")

=90°-78°14’08″=11°45’52″

最初の写真の中にもあるさそり座の散光星雲(IC4628)は、天の赤道よりも約41°も南に位置する天体で、南中時の高度は散開星団(M7)よりも更に低い約12°しかないことから、市街地では光害のために撮影するには難しい天体ということになります。

天体の位置を表す天球座標系には、赤道座標の他にも以下のものがあるそうです。

地球から見ると太陽は1年かかって天球上を1周しているように見えます。

この太陽の通り道を黄道と呼び、黄道面を基準とした座標系を黄道座標といい、太陽系の各惑星の軌道平面はほぼ一致しているので、地球から見た惑星も太陽と同じように、黄道に沿って動いているように見えるそうです。そのため、黄道座標は、主に惑星や月など太陽系天体の軌道や位置を表す際に使われる座標系だそうです。

銀河座標は銀河系内の天体の分布や運動を表す時に用いられ、天の川銀河を真横から見た銀河面と呼ばれる基準面(ほぼ天の川の流れの中心に沿って全天を1周しています)を基点とした座標系だそうですです。

銀河座標の経度は「銀経(ぎんけい)」、緯度は「銀緯(ぎんい)」と呼ばれていて、銀経は、天の川銀河の中心にある強力な電波源いて座Aと、銀河北極とを結ぶ大円と銀河面との交点を基点(0゚)として東回りに360゚までの数値で表すそうです。銀緯は、銀河面を基点(0゚)として、北(+),南(-)にそれぞれ90゚までの数値で表して、銀河北極は+90゚(かみのけ座の方向)、銀河南極は-90゚(ちょうこくしつ座の方向)とするそうです。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

Astroarts:http://www.astroarts.co.jp/

他