これまで、「天体の明るさ」と「天体までの距離」について紹介しましたが、天体のデータとしてガイドブックなどには「天体の大きさ」が記載されています。そこで天体の大きさについてまとめてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

天体の大きさ

天体の大きさ

私が使っているガイドブックは、天体観察を始める時に職場のみなさんから頂いた、「星座の事典」著者:沼澤茂美,脇屋奈々代,出版:株式会社ナツメ社を今でも愛用しています。自分が撮影した写真を、ガイドブックに掲載されている写真と比較して、なぜそんなに綺麗に撮影できるこかとへ込むことが度々あります。

私が使っているガイドブックは、天体観察を始める時に職場のみなさんから頂いた、「星座の事典」著者:沼澤茂美,脇屋奈々代,出版:株式会社ナツメ社を今でも愛用しています。自分が撮影した写真を、ガイドブックに掲載されている写真と比較して、なぜそんなに綺麗に撮影できるこかとへ込むことが度々あります。そのガイドブックには、メシエ(M)天体や主なNGC天体などのデータとして、「位置」,「明るさ」,「距離」それに「大きさ」が記載されています。「位置」は、星の絶対位置を表すために用いられる赤道座標で、赤径(R.A)と赤緯(Decl.)の2つの数値で記載されています。「明るさ」は、見かけの明るさである実視等級、「距離」は、光年(光が1年間で進む距離)で記載されています。

「大きさ」は、見かけの大きさを直径で表したもので、角度の単位で記載されています。使用しているガイドブックから、メシエ(M)天体リストの主なものを例に記載すると以下のようになります。

少し天体の大きさから外れるかも知れませんが、例として記載した天体は、人工の灯りが全くない理想的な環境でもようやく肉眼で見えるかどうかであり、普段天体観察を行っている河川敷では3等星が限界のため、見るためには天体望遠鏡のような機材が必要なことが、「明るさ」のデータから分かると思います。

メシエ(M)天体リスト

| 番号 | 種別 | 赤径 | 赤緯 | 明るさ | 距離 | 大きさ | その他 |

| M3 | 球状星団 | 13h42.2m | +28°23′ | 6.2 | 33,900 | 16.2′ | |

| M7 | 散開星団 | 17h53.9m | -34°49′ | 4.1 | 800 | 80′ | |

| M8 | 散光星雲 | 18h03.8m | -24°23′ | 6.0 | 5,200 | 90x40′ | 干潟星雲 |

| M31 | 渦巻銀河 | 0h42.7m | -23°11′ | 3.4 | 230万 | 178x63′ | アンドロメダ大銀河 |

※赤道座標:星の絶対位置を表すために用いられる、地球の自転を基準とした座標系で、「赤経(せきけい)R.A.:Right Ascensionの略)」、「赤緯(せきい)Decl.:Declinationの略)」と呼ばれる2つの数値で表記される。

赤緯は赤道面を基点(0゚)として、南を(-),北を(+)にそれぞれ90゚までの数値で表します。天の北極は+90゚、天の南極は-90゚となります。赤経は春分点(太陽が天の赤道を南側から北側へ横切る点)を基点(0゚=0時)に、東回りにはかり、15゚=1時、15'=1分、15"=1秒として24時までの数値で表します。

天体の大きさは、天体の形を円とみなして、見かけの大きさを直径で表したもので、角度の単位で表すそうです。太陽や月の視直径は約30′で、アンドロメダ大銀河は約3°だそうです。私が使っているガイドブックでは、散光星雲や銀河の大きさは、単純に天体の形を円とみなすのではなく、実際に広がっている形状(横,縦)で記載されています。例えば、M31:アンドロメダ大銀河の場合には、178(約3°)x63′と記載されています。なお、地球上からは大気を通して見ることになるため、星像は1秒ほど広がるので、天体望遠鏡を使っても直接星の大きさを見ることはできないそうです。

天体写真を楽しむ場合には、ガイドブックなどに記載されている天体の大きさが、実際の機材構成でどのように写るのかが重要になると思いますので、以前撮影した写真を使って検証してみました。

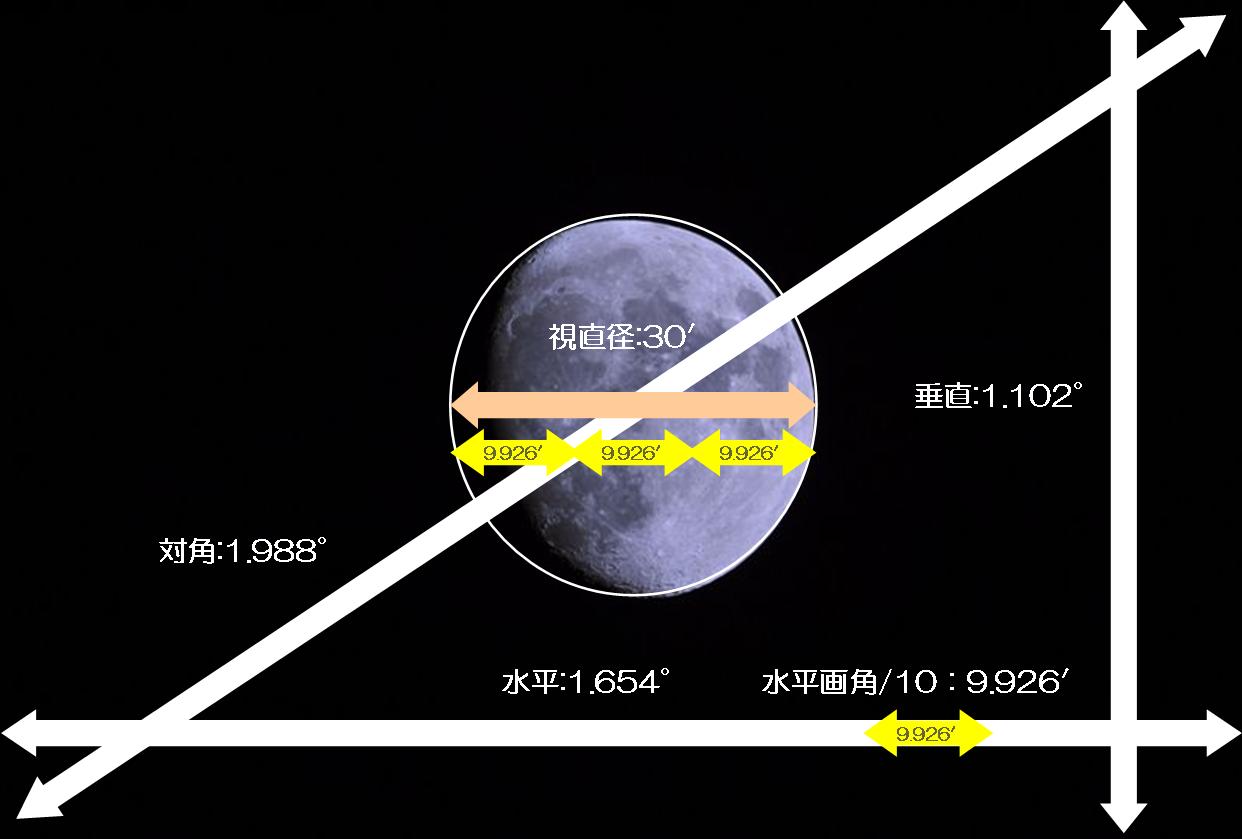

例として使用する写真は、R200SS鏡筒(焦点距離:800mm)で直焦点撮影した月の写真です。

どのように写るのかに必要となるのは、使用するデジタル一眼レフカメラのイメージセンサのサイズです。私が使っているデジタル一眼レフカメラはNikon D90とD3100(改)で、イメージセンサのサイズは取扱説明書から以下の通りです。

イメージセンサのサイズ

Nikon D90 23.6x15.8mm

Nikon D3100(改) 23.1x15.4mm

次に、撮影する機材構成での焦点距離を求めます。例としてあげた写真は、R200SS鏡筒による直焦点撮影した月の写真ですので焦点距離は800mmになり、使用したデジタル一眼レフカメラは、Nikon D3100(改)です。

これらの条件で、画角を求めてくれるサイトによると、水平,垂直,対角のそれぞれの画角は以下の通りだそうです。

イメージセンサのサイズ:23.1x15.4mmで焦点距離:800mmの画角

水平:1.654°

垂直:1.102°

対角:1.988°

月の大きさ(視直径)は約30′であり、撮影した写真を使って図にすると以下のようになります。

黄色の矢印で示す通り、水平画角:1.654°の1/10は9.926′で、その3倍(9.926x3=29.78)が月の大きさ(視直径):30′とほぼ等しくなっていることが分かると思います。

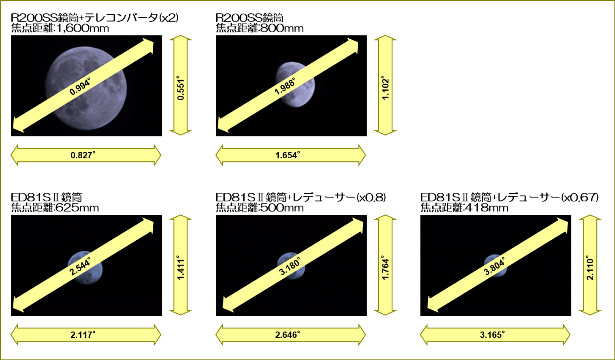

今までは、R200SS鏡筒を使った直焦点撮影あるいはテレコンバータ(x2)を組合わせた拡大撮影しかできませんでしたが、最近になって、ED81SⅡ鏡筒と2種類のレデューサー(x0.8),(x0.67)を手に入れました。

これにより、焦点距離が1,600mm,800mm,625mm,500mmと418mmで撮影することができるようになりました。撮影に使用しているカメラはNikon D3100(改)で、それぞれの焦点距離での画角を求めて図にしてみました。

なお、使用している写真は、それぞれの機材構成で実際に月(視直径:30′)を撮影したものですので、天体の大きさが使っているカメラと焦点距離によって、どのくらいに写るのかが参考になると思います。

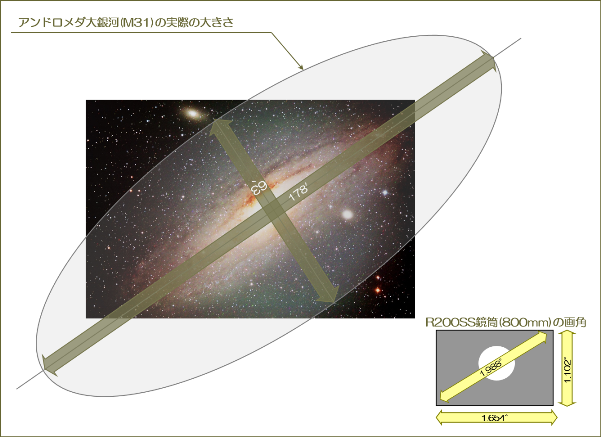

下の図は、構図が一番広く取れるように対角線上にして、M31:アンドロメダ大銀河をR200SS鏡筒による直焦点撮影で撮影した写真ですが、この機材構成での対角の画角は1.988°であり、アンドロメダ大銀河の大きさは178(約3°)x63′と大きいために、全景が捉えられていない写真であることが分かります。

従って、アンドロメダ大銀河の全景を捉えた写真にするためには、ED81SⅡ鏡筒とレデューサー(x0.8)あるいはレデューサー(x0.67)を組合わせた焦点距離:500mm、または焦点距離:418mmで撮影する必要があることになります。

ほとんど場合、カメラのファインダーを覗いても目的の天体は見えないので、天体写真を撮影する時には、ガイドブックなどに記載されている天体の大きさが、使用しているデジタル一眼レフカメラと機材構成で、どのように写るのかをイメージして出かけるのが良いと思います。天体の大きさをイメージして出かけても、観察場所の条件によっては、広がっている星雲や銀河の外側の淡い部分のコントラストが取れずに、ガイドブックに記載されている天体の大きさにならないこともあると思いますので、できる限り街明かりの少ない郊外に出かけましょう。

星座の事典 著者:沼澤茂美,脇屋奈々代 出版:株式会社ナツメ社

Keisanカメラの画角計算 http://keisan.casio.jp/exec/system/1378259716

他