以前、「惑星とギリシャ神話」について紹介しましたが、「水星」「金星」「火星」「木星」「土星」それに「太陽」と「月」は暦に関係していることが分かりました。そこで暦の歴史について調べてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

暦の歴史

暦の歴史

古代エジプト(紀元前3,000年頃)の中心地は、ナイル川下流の広い三角州(デルタ地帯)とナイル川中流の細長い平野部分でしたが、ナイル川は毎年夏になると大雨が続き、それに高い山の雪解けが重なり、下流・中流地域は洪水に見舞われていたそうです。この洪水はまた、人々に肥沃な土地を与え早くから農耕が発達していたそうです。古代エジプト人は、水の上の星:ソティス(おおいぬ座のシリウス)を重要視していたそうです。それは、全天で一番明るい星であったということと、シリウスが夏の間太陽の光で姿が見えなくなった後、夏至の頃の日の出直前に現れると間もなくナイル川の増水が始まり、洪水の時期に周期性があることに気づいたのが暦の始まりといわれ、人類が農耕を行うようになると、適切な農作業の時期を知るのに暦は重要なものとなったそうです。

まず昼夜の周期(地球の自転)が日となり、月の満ち欠けの周期が月に、季節の周期(地球の公転)が年となり、このように暦法は天体運動の周期性に基づいていることから、その観測と周期性の研究が重要でとなり、これが天文学の基礎となったそうです。何を基準として1年を定めるか、あるいは閏(閏日・閏月)をどのようにして決めるかなどにより、さまざまな暦法が作られ、大きく分けて以下の3種類があるそうです。

太陽暦(たいようれき,英語:solar calendar)

太陰暦(たいいんれき,英語:lunar calendar)

太陰太陽暦(たいいんたいようれき,英語:lunisolar calendar)

※閏:暦において1年の日数や月数が普段の年(平年)よりも多いこと。1日の秒数が普段の日よりも

多いこと。または、その余分な日・月・秒のことをいうそうです。

太陽のみかけの運行から、1年間の長さを定めた暦(暦法)のことだそうです。地球が太陽の周りを回る周期(太陽年)を基にしていて、その周期は、365.24219日で、1年を365日とすると4年で1日以上のずれが生じる。そのずれを補正するため閏日を設け、エジプトでは、太陽暦は歴史が始まってから使われてきたそうです。

共和政ローマ期の政治家・軍人のガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が紀元前46年に採用した暦で、1年は365日で、閏年は4年に1度とした太陽暦だそうです。

共和政ローマ期の政治家・軍人のガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が紀元前46年に採用した暦で、1年は365日で、閏年は4年に1度とした太陽暦だそうです。初期のローマ時代の暦は、ローマを建国したとされるロムルス王の名をとり、ロムルス暦と呼ばれ、1年は今でいう3月に始まり、12月で終わる10ヶ月(304日間)で、12月30日と3月1日の間に、日付のない日が約61日間続いたそうですが、農耕暦だったので、畑仕事のない季節に日付は必要なかったのだそうです。後に、これに2ヶ月を加え1年を355日とする太陰太陽暦にしたそうですが、季節とのずれを調整する閏月の置き方で混乱をきたしたために、エジプトを占領したユリウスが、エジプトで採用していた太陽暦を、天文学者:ソシゲネスの建議により採用したものだそうです。公式な年初は1月だったそうですが、制定後暫くは春分の日がある3月が年初とされていたそうです。

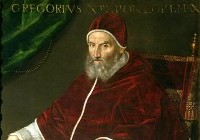

1582年にローマ法王グレゴリオ13世がユリウス暦を改良したもので、閏年の置き方に修正を施すことで、季節とカレンダーが次第にずれていくのを補正した暦で、ユリウス暦との違いは以下の通りだそうです。

1582年にローマ法王グレゴリオ13世がユリウス暦を改良したもので、閏年の置き方に修正を施すことで、季節とカレンダーが次第にずれていくのを補正した暦で、ユリウス暦との違いは以下の通りだそうです。・ユリウス暦:閏年は4年に1回、400年に100回

・グレゴリオ暦:閏年は4年に1回、400年に97回で100で割り切れて400で割り切れない年は閏年としない

日本では、明治5年から採用とされたそうですが、法律の制定を急いだために、閏年の置きかたがユリウス暦になってしまい、正式には明治31年から採用されているそうです。

太陰暦は、月の満ち欠けの周期を基にした暦(暦法)だそうです。

その周期を朔望月(さくぼうげつ)といい、1朔望月を1ヶ月とする。「太陰」は「月」を指し、陰暦(いんれき)とも呼ばれているそうです。月は地球に対して公転し、その周期はほぼ一定であり、その周期の平均を平均朔望月といい、2015年時点では、29.530589日となるそうです。

太陰暦では、1朔望月を1月(ひとつき)とし、更に12ヶ月を1年(1太陰年)とする。1太陰年は、29.530589日x12=354.36707日となります。月の期間を29日(小の月)、30日(大の月)を6回ずつ設け、1太陰年を354日とすると、3年で1日以上の誤差が出るので、閏日を設けて調整するそうです。閏日を設けた年のことを閏年と呼ぶそうです。なお、太陰暦であるヒジュラ暦は、30年間に11回、閏年を設けているそうです。

※朔望月(さくぼうげつ,英語:synodic month)

月の満ち欠けの1周期で、特に、朔(新月)から次の朔、または望(満月)から次の望までの期間を呼ぶ

そうです。朔とは太陽と月の合(黄経差が0度)、望は太陽と月の衝(黄経差が180度)の時のこと。

※平均朔望月

月の複雑な軌道のため、周期には約29.27日から29.83日の幅があるそうです。この平均を平均

朔望月と呼び、地球と月の公転周期から求めることができ約29.530589日で、少しずつ長く

なっているそうです。

※ヒジュラ暦:主にイスラム教社会で使われている暦法,紀年法で、イスラム暦と呼ばれることも多い

そうです。ヨーロッパでは、ラテン語:anno Hegiraeを略してA.H.と表記するそうです。

太陰太陽暦とは、時計が普及していない時代に、毎日変化がよくわかる月は天然のカレンダーとして便利な太陰暦を基にしつつも、閏月を挿入して実際の季節とのずれを補正した暦(暦法)だそうです。

太陰太陽暦を太陰暦と呼ぶ場合もあるが、これは太陰太陽暦が太陰暦から派生したもので、どちらも日は月の運行によって決められるという共通点によるそうです。純粋な太陰暦では1回帰年の近似値である12ヶ月を1年とした場合、1年が354日となり、太陽暦の1年に比べて11日ほど短くなり、このズレが3年で約1ヶ月となるので、約3年に1回、余分な1ヶ月(閏月)を挿入してずれを解消したものだそうです。

閏月を19年周期に7回挿入すると誤差なく暦を運用できることが古くから知られていて、世界各地で行われたそうですが、閏月が入ることにより、1年の日数に大きな差が出てくることなどの欠点から現在それを正式に用いている国はないそうです。

「ちょっと一休み!」

60進法を体系化したシュメール人

シュメール人とそれを引き継いだ古代バビロニア人は、数学と天文学に重要な発展をもたらした最初の民族であったそうです。紀元前1,800年頃までに、60秒を1分、60分を1時間とする体系を作り上げたそうです。

この[60]という数字は、2,3,4,5,6,10,12,15,30で割り切れる便利な数字で、やっかいな分数を使わなくてもよいことから使用され、1ダースが12個や1フィートが12インチといった単位もこれによるものだそうです。

また、円周が360度であることも体系化して、これは[360]が[60]と同様割算のしやすい数字であることの他に、太陽が365日で天空を1周することと関係があるかも知れないそうです。その他に、5つの惑星と太陽と月を合わせた[7]という数字から1週間を作ったそうです。更に、彼らは惑星と太陽と月が獣帯と呼ばれる黄道12宮の星座を移動していることから、その惑星の動きを予想したそうです。

それでは、「暦の歴史」の続きです。

七曜とは、肉眼で見える惑星を五行と対応させた火星・水星・木星・金星・土星と太陽・月(陰陽)を合わせた7つの天体のことで、七曜星ともいうそうです。

近代の天文学が発達する以前は、恒星よりもはるかに明るく見え、天球から独立して動くという点で、惑星と太陽と月は同種のものと考えられて、世界各地で神々とも同一視され、特別の扱いを受けていたそうです。

七曜とは、肉眼で見える惑星を五行と対応させた火星・水星・木星・金星・土星と太陽・月(陰陽)を合わせた7つの天体のことで、七曜星ともいうそうです。

近代の天文学が発達する以前は、恒星よりもはるかに明るく見え、天球から独立して動くという点で、惑星と太陽と月は同種のものと考えられて、世界各地で神々とも同一視され、特別の扱いを受けていたそうです。その他に、月の満ち欠けの周期約29.53日の約1/4(新月-上弦,上弦-満月,満月-下弦,下弦-新月)の各7日という説があるそうですが、現在の週は、この七曜が基になっているそうです。

本来の順番は、天球上の動きが遅い(地球から遠い)順に、土星から始まり月で終わる(土星・木星・火星・太陽・金星・水星・月)と考えられていて、バビロニア王国(帝国)にあったとされるバベルの塔は、1階が土星、2階が木星、3階が火星、4階が太陽、5階が金星、6階が水星、7階が月を表していたそうです。やがて土星を初めとして現在よく知られている順番(土星・太陽・月・火星・水星・木星・金星)で1日ずつを守護するとされ、七曜の内のある天体が守護する日をその天体の曜日と呼んだのが始まりだそうです。なお、日曜が休日になったのは、西暦321年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世が日曜日を「主の日」と決めたことによるものだそうです。

以前は月曜日が始まりとしていた暦(カレンダー)が多かったように思いますが、元々キリスト教やユダヤ教では日曜日だそうです。キリスト教などで日曜日が週の始まりなのは、キリストが十字架にかけられたのが金曜日で、復活したのが日曜日とされているためだそうです。これが広まる以前は七曜の起源にもあるように土曜日が第一の日であったそうです。

これは、古代バビロニアを発祥とする占星術で、地球から遠い惑星(月・太陽も含む)が、最も大きな影響を地球に与えていると考えられていたからだそうです。

ちなみに、私が引きこもっている部屋にある暦(カレンダー)は、週の始まりが全て日曜日です。

また、ヨーロッパ旅行のお土産に頂いた暦(カレンダー)があり、当然かも知れませんが週の始まりは日曜日でした。

六曜は、暦注の1つで、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6種の曜があるそうです。

日本では、暦の中でも有名な暦注の1つで、現在でもカレンダーや手帳にも記載されていて、「結婚式は大安がよい」や「葬式は友引を避ける」など、主に冠婚葬祭などの儀式と結びついて使用されているそうです。

六曜は、先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口の順で繰り返すそうですが、[旧暦]の毎月1日の六曜は、以下のように固定されていて、そのため[旧暦]では、月の数字と日の数字の和を、6で割った時の「あまりの数」で六曜が決まるそうです。

なお、閏月は前の月と同じになるそうです。

| 月 | 六曜 | あまりの数 | 例(旧暦) | |

| 1月,7月 | 先勝(せんしょう) | 2 | 正月元旦(1月1日):1+1=2/6=あまり:2 | |

| 2月,8月 | 友引(ともびき) | 3 | ||

| 3月,9月 | 先負(せんぶ) | 4 | 端午(5月5日):5+5=10/6=あまり:4 | |

| 4月,10月 | 仏滅(ぶつめつ) | 5 | 中秋の名月(8月15日):8+15=23/6=あまり:5 | |

| 5月,11月 | 大安(たいあん) | 0 | ||

| 6月,12月 | 赤口(しゃっこう) | 1 | ||

現在の暦(新暦)に六曜が記載されているものがありますが、現在の暦(新暦)でそのまま計算しても記載されている六曜にはなりません。六曜を求めるには旧暦変換が必要となりますが、興味のある方は調べてみては如何でしょうか。

旧暦変換を紹介しているHPによると、旧暦の正月元旦(2015年1月1日)は、2015年2月19日だそうです。

二十四節気は、1太陽年を日数(平気法)あるいは太陽の黄道上の視位置(定気法)によって24等分して、その分割点を含む日に季節を表す名称を付したもので、太陰太陽暦において月名を決定し、季節とのずれを調整するための指標として使われるそうです。分割点には、12の節気と12の中気が交互に配され、各月の朔日(1日)が対応する節気前後になるように月名を決めるそうです。

具体的な決め方は、太陽黄経が30の倍数となる(春分,穀雨など)を[中(中気)]、そうでないもの(清明,立夏など)を[節(正節,節気)]というそうです。節気から次の節気の前日までの間を1か月とする月の区切り方を「節切り」、その月を「節月」というそうです。節月では、正月節(立春)から2月節(啓蟄)までが正月、2月節(啓蟄)から3月節(清明)までが2月、3月節(清明)から4月節(立夏)までが3月というようになり、立春から立夏までが春、立夏から立秋までが夏、立秋から立冬までが秋、立冬から立春までが冬というように定められているそうです。

※平気法:実際の太陽の運動を無視して1年の長さを日数(時間)で24等分する方法

※定気法:太陽の視黄経を角度(15度の倍数)で24等分する方法

この二十四節気は、天気予報などの番組の中で季節を表す用語として時折紹介されているので、聞かれた方もいるかと思いますが、一覧表は以下の通りです。

| 季節 | 二十四節気名 | 節月 | 太陽黄経 | 節気の意味 | |

| 春 | 立春(りっしゅん) | 正月節 | 315度 | 寒さも峠を越え、春の気配が感じられる | |

| 雨水(うすい) | 正月中 | 330度 | 陽気がよくなり、雪が雨に変わる | ||

| 啓蟄(けいちつ) | 二月節 | 345度 | 冬ごもりしていた地中の虫がはい出てくる | ||

| 春分(しゅんぶん) | 二月中 | 0度 | 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼夜がほぼ等しくなる | ||

| 清明(せいめい) | 三月節 | 15度 | すべてのものが生き生きとして、清らかに見える | ||

| 穀雨(こくう) | 三月中 | 30度 | 穀物をうるおす春雨が降る | ||

| 夏 | 立夏(りっか) | 四月節 | 45度 | 夏の気配が感じられる | |

| 小満(しょうまん) | 四月中 | 60度 | すべてのものがしだいにのびて天地に満ち始める | ||

| 芒種(ぼうしゅ) | 五月節 | 75度 | 稲や麦などの(芒のある)穀物を植える | ||

| 夏至(げし) | 五月中 | 90度 | 昼の長さが最も長くなる | ||

| 小暑(しょうしょ) | 六月節 | 105度 | 暑気に入り梅雨のあけるころ | ||

| 大暑(たいしょ) | 六月中 | 120度 | 夏の暑さがもっとも極まるころ | ||

| 秋 | 立秋(りっしゅう) | 七月節 | 135度 | 秋の気配が感じられる | |

| 処暑(しょしょ) | 七月中 | 150度 | 暑さがおさまるころ | ||

| 白露(はくろ) | 八月節 | 165度 | しらつゆが草に宿る | ||

| 秋分(しゅうぶん) | 八月中 | 180度 | 秋の彼岸の中日、昼夜がほぼ等しくなる | ||

| 寒露(かんろ) | 九月節 | 195度 | 秋が深まり野草に冷たい露がむすぶ | ||

| 霜降(そうこう) | 九月中 | 210度 | 霜が降りるころ | ||

| 冬 | 立冬(りっとう) | 十月節 | 225度 | 冬の気配が感じられる | |

| 小雪(しょうせつ) | 十月中 | 240度 | 寒くなって雨が雪になる | ||

| 大雪(たいせつ) | 十一節 | 255度 | 雪がいよいよ降りつもってくる | ||

| 冬至(とうじ) | 十一月中 | 270度 | 昼が一年中で一番短くなる | ||

| 小寒(しょうかん) | 十二月節 | 285度 | 寒の入りで、寒気がましてくる | ||

| 大寒(だいかん) | 十二月中 | 300度 | 冷気が極まって、最も寒さがつのる | ||

特に重要な中気である「夏至」「冬至」の二至、「春分」「秋分」の二分を併せて二至二分といって、重要な節気である「立春」「立夏」「立秋」「立冬」を四立、二至二分と四立を併せて八節と呼ぶそうです。

また、1年を春夏秋冬の4つの季節に分けて、それぞれを更に6つに分けた24の期間を表すものとして使われることがあり、この場合には、二十四節気をさらに約5日ずつの3つに分けた七十二候や雑節という分類があるそうです。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

自然科学研究機構国立天文台:http://www.nao.ac.jp/

他