先般1月3日は、3大流星群の1つである「しぶんぎ座流星群」の極大日で、星空を眺めた方もいると思いますが、「しぶんぎ座」という星座は現在ありません。 そこで星座に関する歴史を調べてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

星座の歴史

星座の歴史

人類が登場して一番最初に星を意識して眺めたのは誰か。フランスのラスコー壁画(16,500年前)に描かれたいくつかの黒い点が、 おうし座のプレアデス星団(すばる)で、また夏の大三角形を模写したと思われるものもあるそうです。もしもこれが正しければ、星を眺めてそれを記録した最古の人類は、16,500年前のフランスに住んでいた旧石器時代の人達ということになるでしょうか。

星座とは、星と星を線で結び、動物や人物,道具などに見立てて、天球上の区分としたものだそうです。 星座は、英語でコンステレーション(Constellation)というそうです。Conは「共に」という意味があり、stellaは「星」、tionは名詞に付く語尾の言葉で、直訳すると「星の集まり」となるそうです。現在に使われている星座は、西洋から伝えられたものですが、日本では明治初期まで、中国の星座「星宿(せいしゅく)」だったそうです。西洋の星座が日本に入ってきた明治以降もしばらくの間、Constellationは「星宿」と訳され、大正の頃にようやく「星座」と呼ばれるようになったそうです。

星座とは、星と星を線で結び、動物や人物,道具などに見立てて、天球上の区分としたものだそうです。 星座は、英語でコンステレーション(Constellation)というそうです。Conは「共に」という意味があり、stellaは「星」、tionは名詞に付く語尾の言葉で、直訳すると「星の集まり」となるそうです。現在に使われている星座は、西洋から伝えられたものですが、日本では明治初期まで、中国の星座「星宿(せいしゅく)」だったそうです。西洋の星座が日本に入ってきた明治以降もしばらくの間、Constellationは「星宿」と訳され、大正の頃にようやく「星座」と呼ばれるようになったそうです。

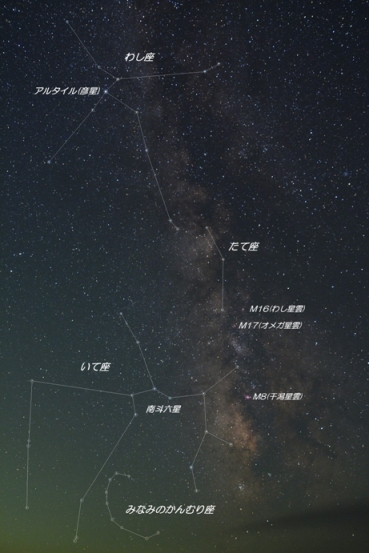

福島県の浄土平で撮影した天の川の写真で、古代の人達と同じように星と星を線で結んでみました。この写真の上側(北側)から「わし座」「たて座」「いて座」、それに「みなみのかんむり座」の4つの星座が全形で捉えられていました。掲載している写真は小さくて分かりにくいため、写真をクリックすると拡大表示しますのでご覧下さい。

今はデジタルカメラで撮影して、その画像を見ながら星と星を線で結ぶことができますが、昔はデジタルカメラもなく、肉眼で観察したものを何かに書き写して星座にしたと思うと、古代の人達は偉大だったと思います。

古代エジプト(エジプト初期王朝時代:紀元前3100年頃 - 紀元前2686年頃)の遺跡で、既に星の並びを人などに見立てた図が発見されているそうです。この星座は総称して「デカン」と呼ばれ、1年を360日として10日ごとの区画に割り指標として用いられていて、一部を除いて同定されていないものが多いそうです。記録が残っている中で、これが最古の星座だそうですが、現在の88星座に直接結びつくものはないそうです。 デカンの英語はDecans(複数形、単数形:Decan)「十分角」といって、12宮の360度を10度ずつ分けた36ある角を意味するそうです。 エジプトの「デンデラ神殿の天体図(紀元前30年頃)」には、36のデカンが神々として描かれていて、デカンは、ギリシャ語で「プロソポン」、ラテン語で「ファキエース」で「顔」と呼ばれ、黄道12宮には各々3つの顔(惑星)を持つことになるのだそうです。

星を結んで星座を作る風習が後にメソポタミア文明に伝わり、ここで現在の星座の原型ができたと考えられていて、エジプトとは独立して、独自の星座を作ったという可能性もあるそうです。 最初に決められた星座は黄道12星座で、物的な証拠は残っていないそうですが、メソポタミア文明以前から住み着いていた羊飼いによって設定されたという説があるそうです。羊、山羊、牛といった家畜が全てこの黄道12星座に含まれているのが間接的な証拠とされ、羊飼いが設定した星座は12個ではなかった可能性もあるそうですが、この「羊飼い説」は、今ではその資料を探すのも困難で、物的資料からも星座の起源は紀元前5世紀頃ではないかとされているのが有力説だそうです。

これらの黄道の星座はメソポタミア文明に取り入れられ、西洋占星術の基礎となっているそうです。メソポタミアのムル・アピン粘土板(紀元前6世紀)には、黄道12星座を含め66の星座のリストが存在していて、メソポタミアの神に基づくエンリル(風と嵐の神)の道、アヌ(天空や星の神)の道、エア(地の王)の道に大別されるそうです。 これらは古代エジプトを通じて古代ギリシャに伝わり、ギリシャ人たちは自分たちの神話体系にこれを取り入れて、自分達でも更に新しい星座を設定したのだそうです。ギリシャ人が設定した星座には、先に紹介したような神話があるそうです。

古代ギリシャの星座で最も古いものは、紀元前8世紀末のホメロス(詩人)の二大叙事詩「イリアス」「オデュッセイア」で、星座名としては、おおぐま座、オリオン座、うしかい座が登場するそうです。

紀元前4世紀の天文学者エウドクソスは、現代につながる44星座を決定したとされるそうですが、残念ながらその著書は残っていないそうです。

紀元前3世紀の小アジア生まれで、古代マケドニアで活躍した詩人で、代表作は「現象」で、エウドクソスの星座と気象に関する著書を、韻文の詩に書き改めたものと考えられているそうです。「現象」の中では、プレアデスとヒヤデスの2つの星団を星座にしている他は、現代に通じる星座に関するまとまった記述としては最も古いものだそうです。アラトスは天文学には詳しくなかったので、記述には明らかな誤認も含んでいるそうですが、天文学史的には重要な書物となっているそうです。

現代に伝わる星座に関するギリシャ神話は、ほとんどがアラトスの記述を基盤にしているそうですが、これらの神話はアラトスの創作ではなく、それ以前にギリシャで作られた美術品や、断片的に残った戯曲に関する記述などから、以前から伝わっていたことが分かっているそうです。

現代につながる49星座の設定者は、トルコのニケア生まれの天文学者ヒッパルコスで、彼の功績の第一は星の位置を観測して、その位置をカタログ化した「星表」を作製したことだそうです。アラトスのものに修正を加えて、現在に全てつながる46星座を決定して、この後トレミーの48星座とかみのけ座を合わせた全49星座を決定したという説もあるそうですが、残念ながらその著書は残っていないそうです。 また、星の明るさを分類した方法で、明るい星を1等星として肉眼で見える最も暗い星を6等星とし、6段階に分けるというもので、現在も私達が使っている、明るさの分類方法を生み出した人です。

現在では、更に科学的に、1等星と6等星の明るさの差を100倍とし、1等級の違いは2.5倍としていますが、天文学史上に名を残す大天文学者だそうです。彼の詳しい観測によって、星が時代と共にその位置が動いていることにも気付き、地球の回転軸の方向が、時代と共に変化する「歳差」の発見者として知られています。

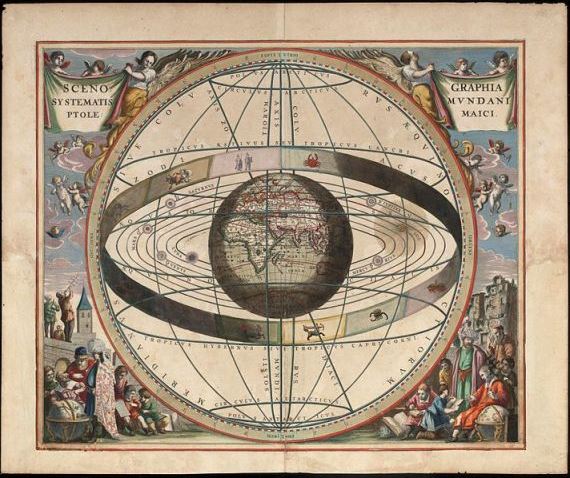

更に時代は下って紀元後2世紀になると、ギリシャの天文学者・数学者・地理学者のクラウディオス・プトレマイオスによって、これらの古代星座の集大成がなされ、当時の星座名を48座に整理統合した大著「天文学大全」を書いたそうです。

更に時代は下って紀元後2世紀になると、ギリシャの天文学者・数学者・地理学者のクラウディオス・プトレマイオスによって、これらの古代星座の集大成がなされ、当時の星座名を48座に整理統合した大著「天文学大全」を書いたそうです。「天文学大全」は、アラビア語に翻訳されて「アルマゲスト」と呼ばれているそうです。 天文学大全という名前の通り、この本は古代天文学の集大成であり、「天動説」を確立するものでもあったそうです。

後に、コペルニクスが登場して「地動説」が提唱されるまで、この考え方は、聖書・キリスト教の教えと結びついて、西洋の思想・学問・生活を支配するものになるそうです。この間、星座の数は増えもせず減りもせず、名前も変わらずに、プトレマイオスの星座がずっと使われ続けるのだそうです。16世紀までの1,500年間もずっと同じ形で使われたこの48星座は「トレミーの48星座」と呼ばれています。

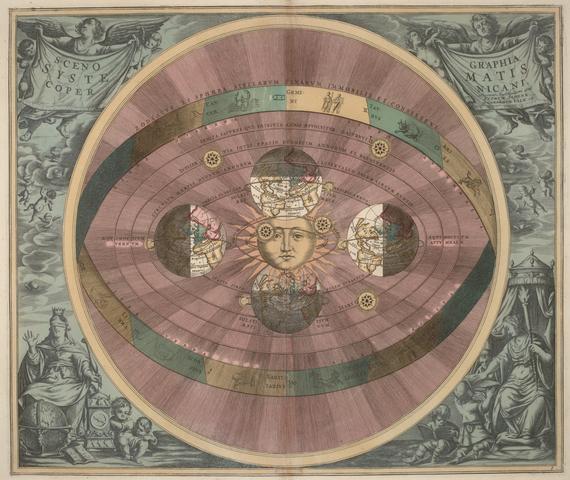

16世紀になると大航海時代が始まり、プトレマイオスが観測できなかった南天にも星が続々と見つかり、コペルニクスによって「地動説」が唱えられ始めると、プトレマイオスの絶対的な権威は薄らいできたそうです。

16世紀になると大航海時代が始まり、プトレマイオスが観測できなかった南天にも星が続々と見つかり、コペルニクスによって「地動説」が唱えられ始めると、プトレマイオスの絶対的な権威は薄らいできたそうです。新星座を作り出した最初の人は、16世紀に活躍したティコ・ブラーエだそうです。ティコ・ブラーエは、惑星の位置とその変化を精密に観測した人で、その貴重な資料を使って後に、惑星の動きを研究したのが弟子のケプラーだったそうです。ティコ・ブラーエは、1572年にティコ・ブラーエの新星を発見するなど、多くの功績を持っていますが、星座の歴史の上では、ヒッパルコスが作りながら、プトレマイオスが48星座の中に入れなかった「かみのけ座」を復活させたそうです。

ペトルス・プランシウスは、ラウバン(現在のポーランド領ルバン)に生まれ、航海士のペーテル・ケイセルに依頼して南半球の星図の空白部分を観測させ、ケイセルの死後、協力者のフレデリック・デ・ハウトマンによってもたらされ、1589年にペトルス・プランシウスが製作した天球儀に、「きりん座」、「みなみじゅうじ座」、「いっかくじゅう座」、それにおおいぬ座の中でまだ星座の形を成していない星を区別するために、「はと座」が加えられたそうです。

これらの星座は、1592年のプランシウスの地図に載せられ、1603年のヨハン・バイエルの星図「ウラノメトリア」に取り入れられるのだそうです。

ヨハン・バイエルは、ドイツ南部バイエルンの農村に生まれた法律家でしたが、アマチュア天文家としても活躍したそうです。彼は、「ウラノメトリア:1603」を31歳の時に出版して、現在まで名を残しています。「ウラノメトリア」は、プトレマイオスの48星座に、南の星座12個を追加し、全天1709星の星を描いた51枚の星図だそうです。 ケンタウルス座の下に、当時はまだ正式な星座になっていなかった南十字を描き、ケンタウルス座の一部にした12の南の星座を新しく作ったそうです。

・ふうちょう座

・カメレオン座

・かじき座

・つる座

・みずへび座

・インディアン座

・くじゃく座

・ほうおう座

・みなみのさんかく座

・きょしちょう座

・とびうお座

・はち座(後のはえ座)

これらの南半球の星座は、バイエルが直接見て記録したわけではなく、オランダの航海家ペトルス・テオドルスが観察したものだとされています。 また、バイエルは、各星座の星々に、明るい順番に α:アルファ,β:ベータ,γ:ガンマ,δ:デルタ,ε:エプシロン,ζ:ゼータ,η:エータ,θ:セータ,ι:イプシロン,κ:カッパ,λ:ラムダ,μ:ミュー,ν:ニュー,ξ:クシー,ο:オミクロン,π:パイ,ρ:ロー,σ:シグマ,τ:タウ,υ:ユープシロン,φ:パイ,χ:カイ,ψ:プシー,ω:オメガというようにギリシャ文字を付けた「バイエル符号」と呼ばれていて、これが現在も公式に使われています。

その後、天動説が信じられなくなると、プトレマイオスの権威は益々低下して、さまざまな天文学者が続々と新しい星座を設定したそうです。但し、ポーランドの天文学者:ヨハネス・ヘヴェリウスの7星座:「こぎつね座」、「こじし座」、「たて座」、「とかげ座」、「やまねこ座」、「ろくぶんぎ座」、「りょうけん座」と、フランスの天文学者:ニコラ・ルイ・ド・ラカーユの14星座:「がか座」、「けんびきょう座」、「コンパス座」、「じょうぎ座」、「ちょうこくぐ座」、「ちょうこくしつ座」、「テーブルさん座」、「とけい座」、「はちぶんぎ座」、「ぼうえんきょう座」、「ポンプ座」、「レチクル座」、「らしんばん座」、「ろ座」を除き、ほとんどが生き残れなかったそうです。

この時代に設定された星座は、星が少なく星座が設定されていなかった領域に無理やり星座を作ったようなものや、また、王侯貴族にちなんで名付けられたものも多く、その他の国から認められず、ほとんどが消えていったそうです。

この他にも、さまざまな理由で星座が乱立して、基準が取れなくなり始めたので、1928年の国際天文学連合(IAU)第3回総会で現在の88星座が決められ、現在に至っているそうです

IAUの星座分類は、名称を定義しただけではなく、各星座の範囲を厳密に決めたことも特徴で、全ての星座は赤経・赤緯の線に沿った境界線で区切られているので、あらゆる天体は必ずどれか1つの星座に属することになるそうです。

最初に記載した「しぶんぎ座」は、近代になり星座が乱立した頃に、18世紀のフランスの天文学者ジョセフ・ジュローム・ラランドが、軽気球座、ねこ座、監視者メシエ座、壁面四分儀座の4つ星座を作った内の1つで、星座としては認められませんでしたが、1月に活動するりゅう座流星群の別名「しぶんぎ座流星群」として、わずかに生き延びているのだそうです。

星座そのものは見かけの並びで、天文学的な意味はあまりありませんが、星座は赤経・赤緯の線に沿った境界線で区切られていて、あらゆる天体は必ずどれか1つの星座に属するので、流れ星を観察したり、天体を観察したりするのに役立ちます。 また、その季節と星座名から観測可能時間帯を把握したり、その日の観察計画を立てる手がかりとなります。

従って、夜空に輝く星座は、「広くて遠い神秘な宇宙への案内人」といったところでしょうか。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

BBC News:http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/871930.stm

他