今年はブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催される閏年です。そこで閏年と閏日について調べてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

閏年・閏日

閏年・閏日

近代オリンピックの夏季オリンピックは4年に1度、4で割り切れる年に開催されます。そのため、1900年(100で割り切れて400で割り切れないので平年だった)の第2回パリオリンピックを除き、閏年に開催されています。1924年から実施されるようになった冬季オリンピックも、1992年の第16回アルベールビルオリンピックまでは夏期と同じ年に開催されていて、それまでは全て閏年であったそうですが、第17回からは夏季オリンピックの中間年に開催されるようになったそうです。そのためスポーツ関係においては「オリンピックイヤー」という呼称が使われるそうです。

近代オリンピックの夏季オリンピックは4年に1度、4で割り切れる年に開催されます。そのため、1900年(100で割り切れて400で割り切れないので平年だった)の第2回パリオリンピックを除き、閏年に開催されています。1924年から実施されるようになった冬季オリンピックも、1992年の第16回アルベールビルオリンピックまでは夏期と同じ年に開催されていて、それまでは全て閏年であったそうですが、第17回からは夏季オリンピックの中間年に開催されるようになったそうです。そのためスポーツ関係においては「オリンピックイヤー」という呼称が使われるそうです。

2020年に開催される予定の東京オリンピックでは、大会のエンブレムがどこかのデザインに似ているとか、新しく建設される新国立競技場の建設費のことや聖火台の場所が考えられていないなど、何かとニュースで話題になっていますが、この閏年・閏日は、どのようにして決まったのかを調べてみました。

閏年(うるうどし,じゅんねん)とは「閏」がある年のことで、閏年ではない年のことは平年(Common Year)と呼ぶそうです。 通常、閏年は平年より暦日または暦月が1つ多く、その余分な日・月を閏日・閏月と総称して、「閏」は、暦と太陽の運行(太陽の運行は季節の移り変わりを決める)とのズレを補正するために挿入されるもので、「閏」の挿入規則を置閏法(ちじゅんほう)というそうです。

なお、月の運行(月の運行は月相を決める)とのズレを補正するために挿入される場合もあるそうですが、現在一般的な太陽暦について紹介します。

太陽年(たいようねん)とは、太陽が黄道上の分点(春分・秋分)と至点(夏至・冬至)から出て再び各点に戻ってくるまでの周期のことで、その周期はおよそ365.242189日で、回帰年(Tropical Year)ともいうそうです。太陽年の長さは一定ではなく少しずつ短くなっていて、その変化の原因は、惑星からの引力が地球の公転軌道運動および歳差に乱れを及ぼしているためだそうです。

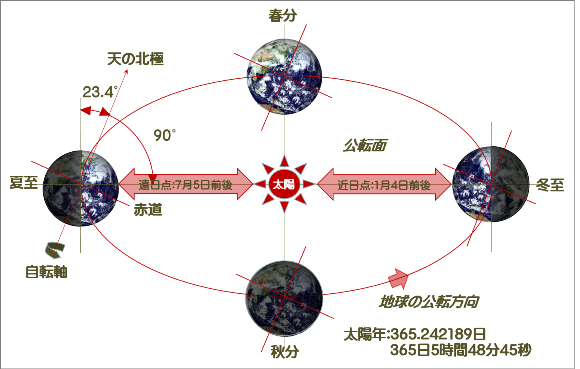

地球が太陽の周りを公転しながら自転していることを図にすると以下のようになります。

地球は、円に近い楕円形の軌道を描いて太陽の周りを1.0000太陽年に1回公転しています。また0.9973平均太陽日に1回自転しているそうです。天の北極から見て、自転,公転ともに反時計回りです。この楕円の形は、10万年ほどの周期で変化することが天文学者の研究で解っていて、楕円の軌道離心率は0.0167だそうです。

ちなみに、水星の軌道離心率は0.2056で、地球よりも楕円形の軌道が大きいことを示しています。

1日:86,400秒(平均太陽時)

86,164.0989秒(地球の自転周期)/86,400秒(平均太陽時)=0.9973平均太陽日

地球が自転して元の位置に戻るのに要する時間を「自転周期」といい2種類あるそうです。

1 つは恒星に対してのもので、これを恒星日というそうです。正確には春分点が南中してから次に南中するまでの時間をいい、恒星日は、現在23時間56分4.0905秒たそうです。

もう1つは、太陽に対してのもので、これを平均太陽日(LOD:Length of Day)というそうです。厳密には天の赤道上を等速運動するとした仮想太陽(平均太陽)が、南中してから次に南中するまでの時間で、日常生活においては、平均太陽日の方が重要であり、時間の単位(国際単位系における位置づけ)や暦の単位である「日」はこれに基づいているそうです。平均太陽日(日常でいう1日)の長さは、24時間ちょうどではなく、24時間+1~2ミリ秒程度だそうです。LODは、国際地球回転・基準系事業(IERS)で入手できるそうです。但し、通常はLOD(例えば、86,400.0021578秒など)そのものではなく、LODと86,400秒との差(例えば、0.0021578秒=2.1578ms)をLODの表記で示すことが多いそうです。

[豆知識]

春は桜、夏は祭・花火、秋は紅葉それに冬は雪というように、四季(季節)を感じることができます。

季節の変化の要因として、軌道離心率と自転軸の傾きの2つが考えられるそうです。上の図ように地球の赤道面は公転面に対して約23.4°傾いていて、この傾きは自転軸の傾きでもあるそうです。

地球の軌道離心率は0.0167で楕円軌道をしていて、太陽に最も接近した時(近日点通過:1月4日前後)と太陽から最も遠ざかった時(遠日点通過:7月5日前後)で太陽約3個分距離が違い、光量に直すと約7%の変動ということになり、冬至頃の方が光量が多いことになりますが、季節変化は自転軸の傾きが主要因で、太陽高度の変化(光が差込む角度)と日照時間が効いているのだそうです。

太陽暦の1年は太陽年にあわせて定められたもので、400年間に97回の閏日を設けるように決められたグレゴリオ暦の1年間は、平均して365.2425日=365日5時間49分12秒=31,556,952秒であり、2013年の太陽年に比べて約26.821秒長いそうです。このため2013年を基準にすると、3,221年後の西暦5234年にはそのズレは1日に達して、そのころにはグレゴリオ暦で定められた閏日を省くことが必要になるそうです。あるいはグレゴリオ暦が定められた1582年を基準にして、それから約3,200年後の西暦4782年頃に閏日を省くことになるかも知れないそうです。

但し、平均太陽年は100年間で0.532秒ほど短くなっているので、実際にはもっと早い時点で、1日の誤差が生じると考えられるそうです。

1582年:365日5時間49分12秒

5時間49分12秒=18,000秒+2,940秒+12秒=20,952秒

86,400秒(平均太陽時)/20,952秒=4年2592秒(4年で1日以上のズレが出る)

2013年:365日5時間48分45秒(1582年に対して約27秒短い)

86,400秒/27秒(1582年との差)=3,200年

古代エジプトの暦には閏年はなく、1暦年は常に365日であったそうです。そのため、4.129年に1日の割合で暦と季節にズレが生じていたそうです。当時既に回帰年は365.25日という観測値が得られていそうですが、暦に反映されることはなく、農民は暦ではなく恒星:シリウスの動きを頼りに農作業のスケジュールを決めたそうです。

初期ローマ時代の暦は、ローマを建国したとされるロムルス王の名をとり、ロムルス暦と呼ばれ、1年は今でいう3月に始まり、12月で終わる10ヶ月(304日間)で、12月30日と3月1日の間に、日付のない日が約61日間続いたそうですが、農耕暦だったので、畑仕事のない季節に日付は必要なかったのだそうです。後に、これに2ヶ月を加え1年を355日とする太陰太陽暦にしたそうですが、季節とのズレを調整する閏月の置き方で混乱をきたしたために、政治家・軍人のガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が紀元前46年に採用した太陽暦で、4年に1回、西暦年が4で割り切れる年(但し、西暦はまだなかった)を閏年としたそうです。ユリウス暦の置閏法では1暦年は平均365.25日となり、約128年に1日の割合で暦と季節のズレが発生するそうですが、閏年を置かない場合に比べれば大きな進歩だそうです。

初期ローマ時代の暦は、ローマを建国したとされるロムルス王の名をとり、ロムルス暦と呼ばれ、1年は今でいう3月に始まり、12月で終わる10ヶ月(304日間)で、12月30日と3月1日の間に、日付のない日が約61日間続いたそうですが、農耕暦だったので、畑仕事のない季節に日付は必要なかったのだそうです。後に、これに2ヶ月を加え1年を355日とする太陰太陽暦にしたそうですが、季節とのズレを調整する閏月の置き方で混乱をきたしたために、政治家・軍人のガイウス・ユリウス・カエサル(ジュリアス・シーザー)が紀元前46年に採用した太陽暦で、4年に1回、西暦年が4で割り切れる年(但し、西暦はまだなかった)を閏年としたそうです。ユリウス暦の置閏法では1暦年は平均365.25日となり、約128年に1日の割合で暦と季節のズレが発生するそうですが、閏年を置かない場合に比べれば大きな進歩だそうです。ユリウス暦の1暦年:365.25日

太陽年:365.242189日

ユリウス暦の1暦年の差:365.25日-365.242189日=0.0078日=0.0078*24*60*60=674.87秒

86,400秒(平均太陽時)/674.87秒(ユリウス暦の1暦年の差)=128.024年

[ユリウス暦の置閏法]

1.西暦年が4で割り切れる年は閏年

2000,2004,2008,2012,2016,2020,2024,2028,2032,2036,…2392,2396,2400,

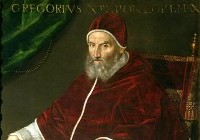

ローマ教皇・グレゴリウス13世は、当時を代表する学者たちを招集して委員会を作り暦の研究を行わせたそうです。こうして1582年にグレゴリオ暦が制定されたそうです。グレゴリオ暦は、その後数百年かけて各国で採用されるようになり現在に至っているそうです。

グレゴリオ暦では、以下の規則に従って400年間に(100回ではなく)97回の閏年を設けています。

ローマ教皇・グレゴリウス13世は、当時を代表する学者たちを招集して委員会を作り暦の研究を行わせたそうです。こうして1582年にグレゴリオ暦が制定されたそうです。グレゴリオ暦は、その後数百年かけて各国で採用されるようになり現在に至っているそうです。

グレゴリオ暦では、以下の規則に従って400年間に(100回ではなく)97回の閏年を設けています。1.西暦年が4で割り切れる年は閏年

2.但し、西暦年が100で割り切れる年は平年

3.但し、西暦年が400で割り切れる年は閏年

この規則により閏年を設けると400年間における平均1暦年は、365+97/400=365.2425日(365日5時間49分12秒)となり、暦と季節とのずれは約3220年で1日となるそうです。

グレゴリオ暦の1暦年:365.2425日

太陽年:365.242189日

グレゴリオ暦の1暦年の差:365.2425日-365.242189日=0.000311日=0.000311*24*60*60=26.87秒

86,400秒(平均太陽時)/26.87秒(グレゴリオ暦の1暦年の差)=3215.48年

[グレゴリオ暦の置閏法]

1.西暦年が4で割り切れる年は閏年

2000,2004,2008,2012,2016,2020,2024,2028,2032,2036,…2392,2396,2400,

2.但し、西暦年が100で割り切れる年は平年

2000,2100,2200,2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,

3.但し、西暦年が400で割り切れる年は閏年

2000,2400,2800,3200,3600,4000,

閏日とは、太陽暦において暦と季節(太陽の運行)のズレを補正する暦日のことで、 ユリウス暦では4年に1度、グレゴリオ暦では400年に97度を閏年として、2月の日数を1日増やしてこの加えられた日が閏日です。

グレゴリオ暦では加えられる日は2月29日が一般的ですが、ユリウス暦からグレゴリオ暦に改暦した歴史的な理由から2月24日を閏日とする国もあるそうです。

この改暦の歴史は少し複雑なので省略しますが、興味のある方は調べてみて下さい。

閏日を2月に置く由来は、初期のローマ暦では年始は3月で2月は年末の月であったためで、年末の2月が日数の調節に使われたことに起因しているそうです。その後、ローマ暦を改暦したユリウス暦やグレゴリオ暦でも閏日を置く月を2月として現在に至っているそうです。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会:https://tokyo2020.jp/

他