2019年は、世界全体で日食が3回、月食が2回起こるそうです。そこで日食と月食について調べてみましたので、興味がありましたならばお読み下さい。

日食・月食

日食・月食

2019年は、世界全体で日食が3回、月食が2回起こるそうです。

2019年は、世界全体で日食が3回、月食が2回起こるそうです。日食と月食の天体ショーが楽しめるのは以下の通りです。

日食は、1月6日に全国で部分日食が見られます。この日食は2016年3月9日以来3年ぶりとなとりますが、日本では太陽が大きく欠ける地域はなく、北の地域ほど大きく欠けて見えて、北海道の札幌で0.54、東京0.42、大阪0.38、福岡0.32などとなっているそうです。この日食は日本全国で、最初から最後まで全経過を見れるそうです。7月3日は皆既日食ですが、南太平洋,チリ,アルゼンチンなどで見れますが、日本からは全く見ることができないそうです。 12月26日には、1月6日に続いて日食が見られます。1年に日食が2度も見られる珍しい年だそうです。 日本は太陽が大きく欠ける地域ではありませんが、最大食までは日本全国で見ることができるそうです。しかし、一部の地域では、太陽が欠けた状態のまま沈んでいく日没帯食となるそうです。

一方月食は、1月21日に皆既月食となり、南北アメリカなどで見ることができるそうですが、日本では全く見ることはできません。 7月17日の部分月食は、日本の中四国地方西部より西で見ることができますが、明け方で食の途中で月が沈む月没帯食だそうです。沖縄(那覇市)では、部分食開始:5時2分頃で、食の最大:6時31分頃だそうなので、興味のある方は出かけてみては如何でしょうか。

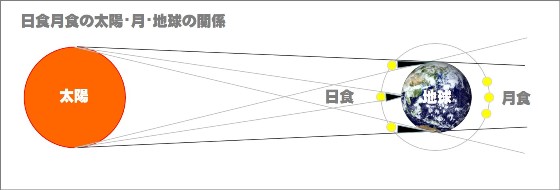

日食・月食の直接の原因は、地球の周囲を公転する月が地球と太陽の間に来て、月の影が地球上に落ちることによるものだそうです。月の影に入った地域では太陽が欠けるか、あるいは全く見えなくなるそうです。朔(新月)の時にちょうど地球と太陽の間に月が入り、月の影が地球に達して日食となり、また逆に月が地球の影に入って月食になるのだそうです。

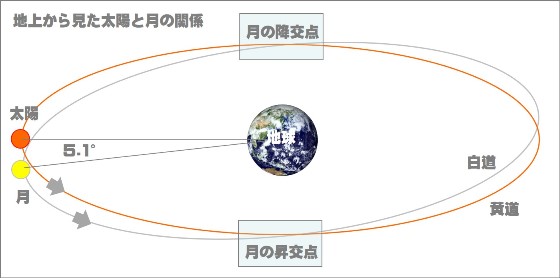

地上から見た太陽は、黄道と呼ばれる仮想の軌道を1年で1周していて、太陽は明るいので目で見たのでは分からないそうですが、星座の間をゆっくり位置を変えて、365.2422日で元の点に戻り、1日に角度で1度動くことになります。同じように月は、白道と呼ばれる仮想の軌道を27.3217日で1周しているそうです。地上から見ると、月の方がおよそ13倍も速く天球上を動き、月が太陽を追い越す時が朔(新月)であり、地球を挟んで月が太陽と180度の位置に来た時が望(満月)だそうです。朔から次の朔までの時間である満ち欠けの周期は29.5306日で、月の公転周期27.3217日は朔望月の周期29.5306日と一致しないが、これは公転周期が宇宙空間(恒星)を基準に置いているためだそうです。

一方、地球は太陽の周囲を円に近い軌道を描いて公転しているために、月が朔の日から1周公転しても地上から見る太陽が黄道上を先行してしまっていて、月が太陽に追いついて次の朔になるには2.2089日(29.5306日-27.3217日)余分にかかることになるそうです。もし黄道と白道とが一致していれば、29.5306日毎に起こる朔においては必ず月が太陽を覆い隠すので、月の影が地球上に達して日食が起こり、望には必ず月は地球の影に入って月食が起こるそうです。しかし、実際には黄道と白道とは約5.1度の傾きでズレているために、朔の時でも月が太陽の上や下を通過する場合や、望に時にも地球の影の外を通る場合が多く日食が起こるのは、月が黄道・白道の交わる点つまり交点(月の昇交点・降交点)付近で朔となる時に限られ、月食も交点付近で望になる時に限られるそうです。

太陽を基準にすれば、太陽が交点付近にいる時に月が来て朔になれば日食が起こることになり、太陽が交点付近にある期間を食の季節といって、日食はこの期間以外には発生しないそうです。

交点は2ヶ所あり昇交点と降交点が相対しているので、太陽が黄道を1周する間に日食が起こる機会が2度あることになります。

月食は多くの場合1年間に2回起こるか起こらないの頻度で、年3回起こる年もあり21世紀の100年間では合計142回(皆既月食85回、部分月食57回)起こるそうです。一方、日食は最低でも年に2回、最多で5回起こる年もあり21世紀の100年間では合計224回(皆既日食68回、金環食72回、金環皆既食7回、部分日食77回)だそうです。従って、月食の発生頻度は日食より低いそうですが、にもかかわらず日食よりも月食の方が目にする機会は多いのは、月が見えてさえいれば月食は地球上のどこからでも観察が可能なのに対して、日食は月の影が地球表面を横切る帯状の限られた地域でしか見ることができないためだそうです。

月食と日食の頻度に違いが生じる理由は、地球と太陽がともに内接する巨大な円錐を想定して、月がこの円錐の太陽と反対の部(地球の本影)に入れば月食が発生して、太陽と同方向の部分に入れば日食が発生することになり、この円錐の月軌道付近における半径は月食側が約4460〜4750km、日食側が約7990〜8280kmと異なるため月食の発生頻度は日食のそれよりも低くなるのだそうです。

月(新月の時)の影が地球に投影されて観察できる日食は、投影された影の種類によってどのような日食が観察できるかが決まるそうです。 月食の場合は、地球の影が月(満月の時)にどのように投影されるかで決まるそうです。

月と太陽の視直径はほとんど同じ(約30')であるが、月の地球周回軌道および地球の公転軌道は楕円であるため、地上から見た太陽と月の視直径は常に変化しているそうです。月の視直径が太陽より大きく、太陽の全体が隠される場合を皆既日食(または皆既食)というそうです。

逆の場合は月の外側に太陽がはみ出して細い光輪状に見え時は、金環日食(または金環食)と言うそうです。

場合によっては月と太陽の視直径が食の経路の途中で全く同じになるために、中心食となる付近では皆既日食が見られ、経路の両端では金環日食が見られ、これを金環皆既日食(または金環皆既食)と呼ぶそうですが頻度は少ないそうです。

半影が地球に投影されている地域では、太陽の一部分が欠ける部分日食となるそうです。 太陽が地球の100倍以上の直径を持つのに対して、月の直径は地球の1/4でしかないために、本影よりも半影の範囲が圧倒的に広くて、地球の全域で部分日食しか観察できないことも珍しくないそうです。

今後、日本で見ることができる月食・日食は以下の通りです。

| 日付 | 種類 | 現象の詳細 |

| 2019年7月17日 | 部分食 | 最大約60%、月没帯食、中国・四国地方以西で見える。 |

| 2021年5月26日 | 皆既食 | 日本全国で観測(西日本では月出帯食)、皆既は約14分間継続 |

| 2021年11月19日 | 部分食 | 最大約98%、北海道・東北地方以外では月出帯食 |

| 2022年11月8日 | 皆既食 | 日本全国で観測、月食中に天王星食も起きる。 |

| 2023年10月29日 | 部分食 | 最大約10% |

| 2025年3月14日 | 部分食 | 皆既月食だが、日本では北海道で部分食のみ見える。 |

| 2025年9月8日 | 皆既食 | 日本全国で観測、皆既は約1時間24分継続 |

| 日付 | 種類 | 現象の詳細 |

| 2019年1月6日 | 部分食 | 日本を含むアジア東部と北太平洋で見られる。 |

| 2019年12月26日 | 皆既食 | 日本全国で部分食が見られる。(東日本では日入帯食) |

| 2020年6月21日 | 金環食 | 日本全国で部分食が観測可能 |

| 2023年4月20日 | 金環・皆既食 | 九州・四国・東海・関東の南岸でも僅かに欠ける。 |

| 2030年6月1日 | 金環食 | 日本の北海道で中心食の他、日本全土で部分食 |

| 2031年5月21日 | 金環食 | 鹿児島県南部以南でも部分食が見える。 |

| 2035年9月2日 | 皆既食 | 能登半島と茨城県を結ぶ一帯で中心食が見られる他、全国で部分食 |

2019年1月6日には全国で部分日食が見れますが、太陽光は光量が大きく有害な紫外線なども含まれるため、部分食や金環食のように太陽の光球が完全に隠されない日食を肉眼で直接観察すると日食網膜症を引き起こして網膜のやけどや後遺症、ひどい場合には失明を引き起こすことがあるため、一定の性能を満たした観察機器が必要となります。

2019年1月6日には全国で部分日食が見れますが、太陽光は光量が大きく有害な紫外線なども含まれるため、部分食や金環食のように太陽の光球が完全に隠されない日食を肉眼で直接観察すると日食網膜症を引き起こして網膜のやけどや後遺症、ひどい場合には失明を引き起こすことがあるため、一定の性能を満たした観察機器が必要となります。日食を市販されている日食観察グラス(日食グラス)で観測する場合には、一旦太陽に背を向けてグラスを目に当ててから太陽に向かって振り向くという動作を行うことが大切なってきます。日食観察グラスの品質や性能についても留意が必要であり、透過率(ND)は可視光線で0.003%以下、赤外線で3%以下(いずれも目安)とされ、室内の蛍光灯を見てかすかに確認できる程度の見え方になるそうなので、購入する際に店員に確認すると良いと思います。

日食観察グラス(日食グラス)などを使って天体鑑賞するほかに、天体望遠鏡での鑑賞や撮影する方もいると思いますが、そのような時には太陽観測フィルターを使うと良いそうです。上の写真は、2012年6月6日の金星の太陽面通過を観察するために購入した太陽観測フィルターで、透過率はND5ですので0.005%以下で目安の0.003%以下を満たしています。

同じ年の5月21日の金環日食では、太陽観測フィルターを準備することができませんでしたが、幸いにも雲がフィルターとなってカメラでなんとか撮影することができましたが、金星の太陽面通過では天体望遠鏡を使って観察したいと思い太陽観測フィルターを手に入れて、写真のようなVMC110L天体望遠鏡に合ったフィルターを自作してみました。残念ながら当日は朝から雨が降り観察することができませんでした。しかし、自作した太陽観測フィルターがこのままお蔵入りするのが残念だったので、翌日の金星のいない黒点(温度の低い部分)が見えるだけの太陽ですが、安心して撮影することができました。

同じ年の5月21日の金環日食では、太陽観測フィルターを準備することができませんでしたが、幸いにも雲がフィルターとなってカメラでなんとか撮影することができましたが、金星の太陽面通過では天体望遠鏡を使って観察したいと思い太陽観測フィルターを手に入れて、写真のようなVMC110L天体望遠鏡に合ったフィルターを自作してみました。残念ながら当日は朝から雨が降り観察することができませんでした。しかし、自作した太陽観測フィルターがこのままお蔵入りするのが残念だったので、翌日の金星のいない黒点(温度の低い部分)が見えるだけの太陽ですが、安心して撮影することができました。2019年1月6日の部分日食は、関東地方(東京の場合)で8時43分頃に始まり、10時6分頃に太陽の30%ほどが欠けた状態になり、終了はお昼の11時37分頃となるそうですので、みなさんもご覧になっては如何でしょうか。

当日快晴で寒さに心が折れることがなく出かける勇気があったならば、自作したVMC110L天体望遠鏡用の太陽観測フィルターを使って撮影してみたいと思います。上手く撮影できた時には掲載しますのでご覧下さい。

ウィキペディア:http://ja.wikipedia.org/wiki/

国際光器:http://kokusai-kohki.com/Baader/astrosolar.html

他