※ 拡大画像は写真をクリックしてご覧ください。

Sh2-13 さそり座の散光星雲 2016.06.03,00:29

Sh2-13 さそり座の散光星雲 2016.06.03,00:29

さそり座の散光星雲(Sh2-13)です。

さそり座の散光星雲(Sh2-13)です。さそり座の尻尾に位置していて、写真中央のほぼ円形をしたのがSh2-13で、左下がLBN1117(Sh2-12)の番号が付けられていて、約5,500光年の距離にあるそうです。

これらの星雲は、電離した水素ガスが写真左したの小さな散開星団(NGC6383)によって輝いて見えていて、濃淡がなく淡いそうですが長時間露出した写真では、比較的簡単に捉えることができるとありましたので撮影してみました。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2880.0(180.0x16),F5.2,ISO800

画像処理:Stella Image6により16枚をコンポジット後、

レベル調整,LRGB合成,トーンカーブ調整とデジタル現像処理

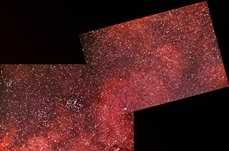

LBN1117(Sh2-12) さそり座の散光星雲と散開星団(M6) 2016.06.03,01:10

LBN1117(Sh2-12) さそり座の散光星雲と散開星団(M6) 2016.06.03,01:10

さそり座の散光星雲(LBN1117)と散開星団(M6)です。

さそり座の散光星雲(LBN1117)と散開星団(M6)です。さそり座の尻尾にある散開星団(M6)の隣(西側)に広がる巨大な散光星雲で全景を捉えることができないので、散開星団(M6)と散光星雲(Sh2-13)の写真(2フレーム)をモザイク合成してみました。 輝度が多少違っていますが、違和感のない色のバランスになっていると思いますが如何でしょうか。残念ながらモザイク合成しても全景を捉えた写真になっていませんが掲載します。

散光星雲(LBN117)の大きさを分かっていただくために写真を貼り付けてみました。 散光星雲(LBN117)の視直径は110x90でほぼ円形の形をしています。また、散光星雲(Sh2-13)の視直径は40x40で、こちらもほぼ円形をしていることが分かると思います。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2880.0(180.0x16,180.0x8),F5.2,ISO800

画像処理:Stella Image6で2フレームをモザイク合成後、トーンカーブ調整処理

NGC6357(Sh2-11) さそり座の散光星雲(彼岸花星雲) 2016.05.13,02:03

NGC6357(Sh2-11) さそり座の散光星雲(彼岸花星雲) 2016.05.13,02:03

さそり座の散光星雲(NGC6357)です。

さそり座の散光星雲(NGC6357)です。この散光星雲は、出目金星雲(NGC6334)と約2度の離角で並んだ位置にあります。その見かけの姿が彼岸花に似ていることから、日本では「彼岸花星雲」と呼ばれていますが、彼岸花に見えるでしょうか。

なお、光学式の反射望遠鏡では分かりませんが、MSXの赤外線望遠鏡の画像では、東側(左側)が頭蓋骨、西側(右側)が鳩に見えることから、「The War and Peace Nebula(戦争と平和)」の名が付けられたそうです。

機材:Vixen R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(改)

撮影条件:800mm,1440.0(180.0x8),F4.0,ISO800

画像処理:Stella Image6により8枚をコンポジット後、

レベル調整,LRGB合成,トーンカーブ調整とデジタル現像処理

NGC6334(Sh2-8) さそり座の散光星雲(出目金星雲) 2016.05.13,01:21

NGC6334(Sh2-8) さそり座の散光星雲(出目金星雲) 2016.05.13,01:21

さそり座の散光星雲(NGC6334)です。

さそり座の散光星雲(NGC6334)です。NGC6334は、さそりの毒針の先に位置する散光星雲で、3つの円形に輝いている部分と筆で掃いたような淡い部分からなり、その形から日本では「出目金星雲」と呼ばれているそうです。また、円形をした3つが猫の足の肉球のようにも見えることから、欧米では「Cat's Paw Nebula」と呼ばれています。

いつもは、16コマ撮影してコンポジットするのですが、この日は23時頃から雲がかかり、その雲が切れて撮影できるようになったのが1時近くでした。南中して子午線を越えると赤道儀を反転したりでややこしくなるので8コマ撮影することにしましたが、月は西の地平線に沈みコントラストも良好で、尾びれを振って優雅に泳ぐ出目金に見えると思いますが如何でしょうか。

機材:Vixen R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(改)

撮影条件:800mm,1440.0(180.0x8),F4.0,ISO800

画像処理:Stella Image6により8枚をコンポジット後、

レベル調整,LRGB合成,トーンカーブ調整とデジタル現像処理

M83 うみへび座の棒渦巻銀河(南の回転花火銀河) 2016.05.12,21:57

M83 うみへび座の棒渦巻銀河(南の回転花火銀河) 2016.05.12,21:57

この日は、今年最後のチャンスと思い、普段天体観察を行っている河川敷では街明かりで綺麗に見ることができないオメガ星団(NGC5139)を狙いに、月齢5.6の月明りがあるのを承知で滝川渓谷に行きました。しかし、機材を設置した場所からは、残念ながら南中時刻の1時間前になっても稜線のわずかに下にあることから撮影をあきらめました。

この日は、今年最後のチャンスと思い、普段天体観察を行っている河川敷では街明かりで綺麗に見ることができないオメガ星団(NGC5139)を狙いに、月齢5.6の月明りがあるのを承知で滝川渓谷に行きました。しかし、機材を設置した場所からは、残念ながら南中時刻の1時間前になっても稜線のわずかに下にあることから撮影をあきらめました。そこで、オメガ星団とほぼ同じ時刻に南中するうみへび座の棒渦巻銀河(M83)を撮影してみました。M83はオメガ星団よりも高く昇りますが、さほど高くないために河川敷からでは街明かりで難しいので良い機会でした。M83は、1752年にニコラ・ルイ・ド・ラカーユによってケープタウンで発見され、その姿から南の回転花火銀河という別名でも呼ばれているそうですが、回転花火に見えるでしょうか。

機材:Vixen R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(改)

撮影条件:800mm,2880.0(180.0x16),F4.0,ISO800

画像処理:Stella Image6により16枚をコンポジット後、

レベル調整,LRGB合成,トーンカーブ調整とデジタル現像処理