※ 拡大画像は写真をクリックしてご覧ください。

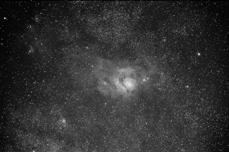

M8 いて座の散光星雲(干潟星雲)とその周辺 2015.07.21,21:14

M8 いて座の散光星雲(干潟星雲)とその周辺 2015.07.21,21:14

いて座の散光星雲(M8)とその周辺です。

いて座の散光星雲(M8)とその周辺です。夏を代表する天体の1つで、暗黒星雲が引潮の時の珊瑚礁の島のように見えることから、「干潟星雲」と呼ばれています。

モノクロ写真だと、干潟星雲の濃淡や暗黒星雲の存在がより鮮明になり、星雲に重なって存在している散開星団(NGC6530)や写真左下にNGC6544という番号が付与された小さな球状星団もハッキリ見ることができると思いますが如何でしょうか。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2880.0(180.0x16),F5.2,ISO400

画像処理:Stella Image6により16枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

M16 へび座の散光星雲(わし星雲)とその周辺 2015.07.14,21:53

M16 へび座の散光星雲(わし星雲)とその周辺 2015.07.14,21:53

へび座の散光星雲(M16)とその周辺です。

へび座の散光星雲(M16)とその周辺です。へび座とたて座の境界付近に位置していて、翼を広げた鷲にみえることから「わし星雲」と呼ばれています。

ED81SⅡ鏡筒にレデューサー(x0.67)を取付けて焦点距離:418mmで撮影しているので多少迫力感に欠けますが、モノクロ写真でも周辺に広がっている星雲が分かり、クローズアップした写真とは違った迫力感があると思います。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2340.0(180.0x13),F5.2,ISO400

画像処理:Stella Image6により13枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

M17 いて座の散光星雲(オメガ星雲)とその周辺 2015.07.10,22:12

M17 いて座の散光星雲(オメガ星雲)とその周辺 2015.07.10,22:12

いて座の散光星雲(M17)とその周辺です。

いて座の散光星雲(M17)とその周辺です。M17は満月ほどの大きさで、ギリシャ文字のΩ(オメガ)に見えることから「オメガ星雲」と呼ばれています。ED81SⅡ鏡筒にレデューサー(x0.67)を取付けて焦点距離:418mmで、周辺の星雲を捉えてみましたが、モノクロ写真でも淡い星雲が広がっている様子が分かると思いますが如何でしょうか。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2700.0(180.0x15),F5.2,ISO400

画像処理:Stella Image6により15枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

NGC7000 はくちょう座の散光星雲(北アメリカ星雲) 2015.05.26,23:57

NGC7000 はくちょう座の散光星雲(北アメリカ星雲) 2015.05.26,23:57

はくちょう座の散光星雲(NGC7000)です。

はくちょう座の散光星雲(NGC7000)です。はくちょう座の尾部に当たるα星(Deneb,1.3等星)の近くに位置する散光星雲で、見かけの大きさは、面積にして満月の十倍程(120.0x100.0)と大きいのですが、あまり濃淡がなくモノクロ写真では星雲の入りくねった様子を見ることはできませんが掲載します。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-D1,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2880.0(180.0x16),F5.2,ISO800

画像処理:Stella Image6により16枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

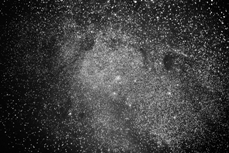

M24 いて座の恒星雲(Star Cloud) 2015.07.10,21:17

M24 いて座の恒星雲(Star Cloud) 2015.07.10,21:17

いて座の恒星雲(M24)です。

いて座の恒星雲(M24)です。いて座の天の川の真ん中に濃い部分があり、メシエはこの濃い部分を星団(M24)としたそうですが、これはスタークラウドと呼ばれる恒星雲だそうです。この恒星雲は、子鹿(バンビ)が左斜め上を向いた横顔に見えることから「バンビの横顔」と呼ばれているそうです。

モノクロ写真では、2つの暗黒星雲(西側:B92,東側:B93)が子鹿(バンビ)の目に見えて、鼻先もハッキリ分かると思いますが如何でしょうか。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,1,440.0mm(180.0x8),F6.2,ISO400

画像処理:Stella Image6により8枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化