※ 拡大画像は写真をクリックしてご覧ください。

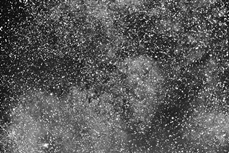

Sh2-13 さそり座の散光星雲 2016.06.03,00:29

Sh2-13 さそり座の散光星雲 2016.06.03,00:29

さそり座の散光星雲(Sh2-13)です。

さそり座の散光星雲(Sh2-13)です。さそり座の尻尾に位置していて、写真中央のほぼ円形をしたのがSh2-13で、左下がLBN1117(Sh2-12)の番号が付けられていて、約5,500光年の距離にあるそうです。

これらの星雲は、電離した水素ガスが写真左したの小さな散開星団(NGC6383)によって輝いて見えていて、濃淡がなく淡いそうですが長時間露出した写真では,比較的簡単に捉えることができるとあったので撮影してみましたが、モノクロ写真にすると淡いことがよく分かると思います。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,2880.0(180.0x16),F5.2,ISO800

画像処理:Stella Image6により16枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

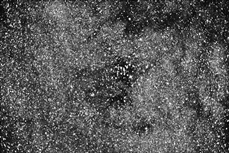

M7 さそり座の散開星団(トレミー星団) 2016.06.03,01:52

M7 さそり座の散開星団(トレミー星団) 2016.06.03,01:52

さそり座の散開星団(M7)です。

さそり座の散開星団(M7)です。この散開星団は、最も南に位置するメシエ天体だそうですが、古くから知られていてプトレマイオス(トレミー)の記述にも残ることから「トレミー星団(Ptolemy Cluster)」とも呼ばれるそうです。M7は、天の川の中で最も星が密集した中の更に星が密集した部分にあるそうですが、モノクロ写真でも周辺の暗黒星雲や恒星雲が分かる写真になっていると思いますが如何でしょうか。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,1440.0mm(180.0x8),F5.2,ISO800

画像処理:Stella Image6により8枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

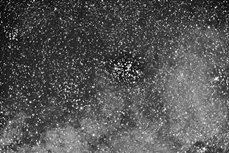

M6 さそり座の散開星団(バタフライ星団) 2016.06.03,01:10

M6 さそり座の散開星団(バタフライ星団) 2016.06.03,01:10

さそり座の散開星団(M6)です。

さそり座の散開星団(M6)です。さそり座の尾の先端付近に位置して、満月の3分の2ほどの大きさがあり明るい星がまばらに存在する星団で、羽を広げた蝶に見えることや、星団の中央部に3~4個連なった星が蝶の2つの触角に見えることから「バタフライ星団(Butterfly Cluster) 」という名前もあるそうです。写真の右側に捉えられているのは、LBN1117という巨大な散光星雲ですが、濃淡があまりなく淡いことが分かると思います。

機材:Vixen ED81SⅡ,レデューサー(x0.67),LPS-P2,Nikon D3100(改)

撮影条件:418mm,1440.0mm(180.0x8),F5.2,ISO800

画像処理:Stella Image6により8枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

M4 さそり座の球状星団 2016.05.28,21:46

M4 さそり座の球状星団 2016.05.28,21:46

さそり座の球状星団(M4)です。

さそり座の球状星団(M4)です。さそり座のα星:アンタレスのすぐ西側に位置していて、見応えのあるすばらしい球状星団とあったので撮影してみました。以前にも撮影したことがありますが、市街地の明かりであまり良い条件ではありませんでしたが、今回は環境条件の良い場所での撮影で、中心部分に明るい恒星が一直線に連なっていることや、中心部の外側に、輪を描くように恒星が並んでいる様子が、モノクロ写真では更に分ると思いますが如何でしょうか。

機材:Vixen R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(改)

撮影条件:800mm,1440.0(180.0x8),F4.0,ISO1600

画像処理:Stella Image6により8枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化

M80 さそり座の球状星団 2016.05.28,22:31

M80 さそり座の球状星団 2016.05.28,22:31

さそり座の球状星団(M80)です。

さそり座の球状星団(M80)です。この球状星団も以前撮影したことがありますが、M4の近くにあり高度は僅かに高いですが、やはり市街地の明かりで綺麗に撮れませんでした。今回は環境条件の良い場所に出かけたので再度撮影して、周辺の星野の様子や疎らな外側の恒星が分解できていると思いますがどうでしょうか。

なお、M80の視直径は8.9と小さいために、右の写真はM4と同程度の大きさに見えるくらいまでトリミングしたものを掲載しています。

機材:Vixen R200SS,LPS-P2,Coma Corrector3,Nikon D3100(改)

撮影条件:800mm,1260.0(180.0x7),F4.0,ISO1600

画像処理:Stella Image6により7枚をコンポジット後、

レベル調整とトーンカーブ調整を行った後にモノクロ化