KinӮМҺп–ЎӮМ•”ү®ӮНҒAҗҜ’cҘҗҜү_ҘӢвүНӮИӮЗӮМ“V‘МҺКҗ^Ӯв“V‘МҠПҺ@ӮМӮұӮЖӮрҸРүоӮ·ӮйғTғCғgӮЕӮ·ҒB

KinӮМҺп–ЎӮМ•”ү®

Story of the Starry Sky

Sky Watcher EVOSTAR72EDIIӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙӮВӮўӮДҸРүоӮөӮЬӮ·ӮМӮЕҒAӢ»–ЎӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮИӮзӮОӮЁ“ЗӮЭүәӮіӮўҒB

Sky Watcher EVOSTAR72EDIIӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣ

Sky Watcher EVOSTAR72EDIIӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣ

VixenӮМR200SS”ҪҺЛҺ®Ӣҫ“ӣӮЖED81SҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙҒAғeғҢғRғ“ғoҒ[ғ^Ғ[ӮвғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[Ӯр‘gҚҮӮнӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAҸЕ“_Ӣ——ЈӮӘ1,600mm~418mm,F’lӮӘF8.0~F4.0ӮЬӮЕӮМ“V‘МҺКҗ^ӮрҺBүeӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAҚXӮЙҚLҺӢҠEӮЕҺBүeӮөӮҪӮўӮЖҺvӮўҒAҸЕ“_Ӣ——Ј:300mm‘OҢгӮЕ–ҫӮйӮўғJғҒғүғҢғ“ғYӮМ’ҶҢГ•iӮр’TӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮаҚӮүҝӮИӮұӮЖӮЖҢыҢaӮЙӮжӮБӮДҢҲӮЬӮйҸWҢх—НӮЙӢ^–вӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕ’ъӮЯӮЬӮөӮҪҒB

VixenӮМR200SS”ҪҺЛҺ®Ӣҫ“ӣӮЖED81SҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙҒAғeғҢғRғ“ғoҒ[ғ^Ғ[ӮвғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[Ӯр‘gҚҮӮнӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAҸЕ“_Ӣ——ЈӮӘ1,600mm~418mm,F’lӮӘF8.0~F4.0ӮЬӮЕӮМ“V‘МҺКҗ^ӮрҺBүeӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAҚXӮЙҚLҺӢҠEӮЕҺBүeӮөӮҪӮўӮЖҺvӮўҒAҸЕ“_Ӣ——Ј:300mm‘OҢгӮЕ–ҫӮйӮўғJғҒғүғҢғ“ғYӮМ’ҶҢГ•iӮр’TӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮаҚӮүҝӮИӮұӮЖӮЖҢыҢaӮЙӮжӮБӮДҢҲӮЬӮйҸWҢх—НӮЙӢ^–вӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕ’ъӮЯӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ’ҶӮЕҒAYouTubeӮЕSky Watcher EVOSTAR72EDIIӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮрҸРүоӮ·Ӯй“®үжӮЕ“V‘МҺКҗ^ҺBүe—pӮМ“KӮөӮҪӢҫ“ӣӮЖӮ ӮБӮҪӮМӮЕҚw“ьӮөӮЬӮөӮҪӮМӮЕҒAҺd—lӮв“V‘МҺКҗ^ҺBүeҺһӮМӢ@ҠнҚ\җ¬ӮИӮЗӮрҸРүоӮөӮЬӮ·ҒB

Sky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮНҒA2–ҮӢК‘О•ЁғҢғ“ғYӮМӮӨӮҝ1–ҮӮЙEDғҢғ“ғYӮрҚМ—pӮөӮҪғAғ|ғNғҚғ}Ғ[ғgӢҫ“ӣӮИӮМӮЕҒAҗҜү_ӮвҗҜ’cӮИӮЗӮМҺBүeӮЙӮа“KӮөӮДӮўӮйӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB

Sky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮМҺеӮИҺd—lӮНҲИүәӮМ’КӮиӮЕӮ·ҒB

ӮИӮЁҒAҗЪҠбғAғ_ғvғ^Ғ[—ЮҒAғAғCғsҒ[ғX—ЮҒAғtғ@ғCғ“ғ_Ғ[ӮН•t‘®ӮіӮкӮДӮўӮЬӮ№ӮсҒB

’AӮөҒAғAғҠҚaғ^ғCғvӮМғtғ@ғCғ“ғ_Ғ[‘дҚАӮӘ•tӮўӮДӮўӮйӮМӮЕҒAҺиҺқӮҝӮМғtғ@ғCғ“ғ_Ғ[ӮрҺж•tӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB

| Һd—l | EVOSTAR72EDҮU |

|---|---|

| ҢыҢa | 72mm |

| ҸЕ“_Ӣ——Ј | 420mm(F5.8) |

| ҸWҢх—Н | “чҠбӮМ106”{ |

| Ӣҫ“ӣ’· | –с400mm |

| Ӣҫ“ӣҸd—К | –с1.9kg(Ӣҫ“ӣғoғ“ғhҠЬӮЮ) |

Sky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙҚҮӮнӮ№ӮДҒAҲИүәӮМҺКҗ^ҺBүe—pғpҒ[ғcӮрҚw“ьӮөӮЬӮөӮҪҒB

Ғ@1)Northern Cross ғAғ_ғvғ^Ғ[50.8ӮҚӮҚ/M48(ғҚғ“ғOғ^ғCғv)

Ғ@2)Northern Cross ғAғ_ғvғ^Ғ[50.8ӮҚӮҚ/31.7ӮҚӮҚ

Ғ@3)Sky Watcher EVOSTAR72EDғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[—pғJғҒғүүс“]ғҠғ“ғOҮU

Ғ@4)Sky Watcher EVOSTAR72ED—pғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[(x0.85)

Ғ@5)Sky Watcher M48 ғJғҒғүғAғ_ғvғ^Ғ[(ғjғRғ“—p)

Ғ@6)AstroStreet ғAғҠғKғ^ғvғҢҒ[ғg”Д—pғXғүғCғhғoҒ[(230mm)

–{•iӮНҒA2ғCғ“ғ`ғNғҢғCғtғHҒ[ғhҺ®ғfғ…ғAғӢғtғHҒ[ғJғTҒ[ӮӘ•WҸҖ‘•”хӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB

–{•iӮНҒA2ғCғ“ғ`ғNғҢғCғtғHҒ[ғhҺ®ғfғ…ғAғӢғtғHҒ[ғJғTҒ[ӮӘ•WҸҖ‘•”хӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBVixenӮМR200SS”ҪҺЛҺ®Ӣҫ“ӣӮЖED81SҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙӮН•WҸҖ‘•”хӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒAҗVӮҪӮЙҚw“ьӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB

ӮұӮМ2ғCғ“ғ`ғNғҢғCғtғHҒ[ғhҺ®ғfғ…ғAғӢғtғHҒ[ғJғTҒ[ӮНүE‘ӨӮЙҺж•tӮҜӮДӮ ӮйӮҪӮЯҒAүE—ҳӮ«ӮМҺ„ӮЙӮНӮ ӮиӮӘӮҪӮўӮЕӮ·ҒBҺgӮБӮҪҺһӮМғKғ^•tӮ«ӮаӮИӮӯҒAғXғҖҒ[ғYӮЙ‘ҖҚмӮЕӮ«ӮДӮўӮйӮМӮЕғsғ“ғgҚҮӮнӮ№ӮӘҠyӮЙӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB

–{•iӮЙӮНғAғӢғ~ғPҒ[ғXӮӘ•t‘®•iӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮМӮЕҒA“V‘МҠПҺ@ӮМӮҪӮЯӮЙҺФӮЕү“ӮӯӮЙү“җӘӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮйҺТӮЖӮБӮДӮН‘е•П•Ц—ҳӮЕӮ·ҒBӢҫ“ӣӮН–Ьҳ_ҒA•К“rҚw“ьӮөӮҪEVOSTAR72ED—pғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[(x0.85)ӮвEVOSTAR72EDғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[—pғJғҒғүүс“]ғҠғ“ғOӮИӮЗӮМғpҒ[ғc—ЮӮрҒA‘SӮДғAғӢғ~ғPҒ[ғXӮМ’ҶӮЙҺы”[Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB

–{•iӮЙӮНҒAӢҫ“ӣғoғ“ғhӮЖғrғNғZғ“ӢKҠiғAғҠғKғ^ғvғҢҒ[ғgӮӘ•t‘®•iӮЖӮөӮД•tӮўӮДӮ«ӮЬӮ·ҒB

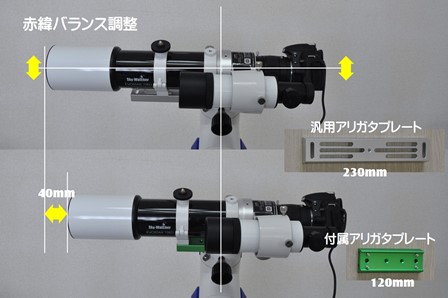

–{•iӮЙӮНҒAӢҫ“ӣғoғ“ғhӮЖғrғNғZғ“ӢKҠiғAғҠғKғ^ғvғҢҒ[ғgӮӘ•t‘®•iӮЖӮөӮД•tӮўӮДӮ«ӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAӢҫ“ӣғoғ“ғhӮрҠЙӮЯӮДӮаҒAӢҫ“ӣӮМҢ`ҸуӮ©Ӯз–Ъ“I•ыҢьӮЦҲЪ“®Ӯ·ӮйӮұӮЖӮа•sүВ”\ӮЕҒAӮіӮзӮЙҒA•t‘®ӮМғrғNғZғ“ӢKҠiғAғҠғKғ^ғvғҢҒ[ғg’·ӮНҒA120mmӮөӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮкӮЙҺgӮБӮДӮўӮйҗФ“№ӢVӮМ“ӣҺуғҶғjғbғgӮМҢ`ҸуӮ©ӮзҒAӢҫ“ӣӮрҢЕ’иӮЕӮ«Ӯй•”•ӘӮӘҢАӮзӮкӮДӮўӮйӮҪӮЯҒA•t‘®ӮөӮДӮўӮйғAғҠғKғ^ғvғҢҒ[ғg(120mm)ӮЕҗФҲЬғoғүғ“ғXӮр’Іҗ®Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB

Ӯ»ӮМӮҪӮЯҒAҗVӮҪӮЙ”Д—pғAғҠғKғ^ғvғҢҒ[ғg(230mm)ӮрҚw“ьӮөӮДҒAҗФҲЬғoғүғ“ғXӮр’Іҗ®ӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ҠбҺӢӮЙӮжӮй“V‘МҠПҺ@ӮНӮЩӮЖӮсӮЗҚsӮнӮИӮўӮМӮЕҒA–{—ҲӮИӮзӮОҗЪҠб•”ӮМғpҒ[ғcӮН•K—vӮИӮўӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҺgӮБӮДӮўӮйҗФ“№ӢVӮЕ–Ъ•WӮМ“V‘МӮрҗё“xҚӮӮӯҺ©“®“ұ“ьӮ·ӮйӮЙӮНҒA2“_ҲИҸгӮМғAғүғCғҒғ“ғg(ҠоҸҖ“_)ӮрҗЭ’иӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB

ҠбҺӢӮЙӮжӮй“V‘МҠПҺ@ӮНӮЩӮЖӮсӮЗҚsӮнӮИӮўӮМӮЕҒA–{—ҲӮИӮзӮОҗЪҠб•”ӮМғpҒ[ғcӮН•K—vӮИӮўӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҺgӮБӮДӮўӮйҗФ“№ӢVӮЕ–Ъ•WӮМ“V‘МӮрҗё“xҚӮӮӯҺ©“®“ұ“ьӮ·ӮйӮЙӮНҒA2“_ҲИҸгӮМғAғүғCғҒғ“ғg(ҠоҸҖ“_)ӮрҗЭ’иӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBғAғүғCғҒғ“ғg(ҠоҸҖ“_)ӮрҗЭ’иӮ·ӮйҚЫӮЙҒAVixenӮМҲГҺӢҸЖ–ҫ‘•’uӮЖғҢғ`ғNғӢ•tӮ«ӮМҒuҗЪҠбғҢғ“ғYOr12.5mmReticleҒvӮрҺgӮӨӮМӮЕҒA•К”„ӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҗЪҠбғAғ_ғvғ^Ғ[—ЮӮрҚw“ьӮөӮЬӮөӮҪҒB

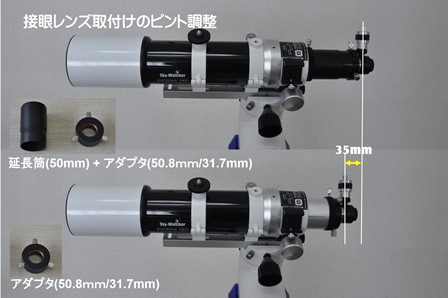

ӮөӮ©ӮөҒASky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮМҸЕ“_Ӣ——ЈӮӘ420mmӮЕӮ ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮДҒAғtҒ[ғhӮрҸңӮӯӢҫ“ӣ’·ӮН–с300mmӮөӮ©ӮИӮўӮМӮЕҒAҗЪҠбғҢғ“ғYӮрҺж•tӮҜӮйӮҪӮЯӮМҒuғAғ_ғvғ^Ғ[50.8ӮҚӮҚ/31.7ӮҚӮҚҒvӮҫӮҜӮЕӮНҒAғhғҚҒ[ғ`ғ…Ғ[ғu(40mm)ӮрҚЕ‘еӮЬӮЕҲшӮ«ҸoӮөӮДӮағsғ“ғgӮӘҚҮӮнӮИӮўӮҪӮЯӮЙҒAҒuғAғ_ғvғ^Ғ[50.8ӮҚӮҚ/M48(ғҚғ“ғOғ^ғCғv,50mm)Ғv’ЗүБӮөӮДҺg—pӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ӮұӮкӮЕӮаҒAҢхҳH’·ӮӘҸӯӮө‘«ӮиӮИӮўӮЕӮ·ӮӘҒAҗЪҠбғҢғ“ғYӮвү„’·“ӣӮМҺж•tӮҜӮрҚЧҚHӮөӮДҺg—pӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB

VixenӮМR200SS”ҪҺЛҺ®Ӣҫ“ӣӮЖED81SҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙҒAғeғҢғRғ“ғoҒ[ғ^Ғ[ӮвғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[Ӯр‘gҚҮӮнӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAҸЕ“_Ӣ——ЈӮӘ1,600mm~418mm,F’lӮӘF8.0~F4.0ӮЬӮЕӮМ“V‘МҺКҗ^ӮрҺBүeӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB

ҚXӮЙҒASky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙSky Watcher EVOSTAR72ED—pғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[(x0.85)ӮрҺg—pӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒAҸЕ“_Ӣ——Ј:357mm,F’l:4.96ӮЕҺBүeӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB

ҺКҗ^ӮНҺBүeӮМ—lҺqӮЕҒAҸЪҚЧӮИӢ@ҚЮӮМҺж•tӮҜ•ы–@ӮНҺКҗ^ӮрғNғҠғbғNӮөӮДӮІ——үәӮіӮўҒB

[ҺBүeҺһӮМӢ@ҚЮҚ\җ¬]

Ғ@ҘSky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢҫ“ӣ

Ғ@ҘIDAS LPS-D1(M48)ҢхҠQғJғbғgғtғBғӢғ^Ғ[

Ғ@ҘSky Watcher EVOSTAR72EDғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[—pғJғҒғүүс“]ғҠғ“ғOҮU

Ғ@ҘSky Watcher EVOSTAR72ED—pғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[(x0.85)

Ғ@ҘSky Watcher M48 ғJғҒғүғAғ_ғvғ^Ғ[(ғjғRғ“—p)

Ғ@ҘNikon D3100(үь)ғfғWғ^ҲкҠбғҢғtғJғҒғү

Ғ@Ҙ’ҶҚ‘җ» M-36ғ^ғCғ}Ғ[ғҠғӮҒ[ғgғRғ“ғgғҚҒ[ғүҒ[

үEӮМҺКҗ^ӮНҒAҸгӢLӮМӢ@ҚЮҚ\җ¬(ҸЕ“_Ӣ——Ј:357mm)ӮЕҺBүeӮөӮҪҒAӮЁӮӨӮөҚАӮМғvғҢғAғfғXҗҜ’c(M45)ӮЕ“~ӮМ‘г•\“IӮИҺUҠJҗҜ’cӮЕӮ·ҒBӮЖӮДӮа‘еӮ«ӮӯӮД“чҠбӮЕӮаҢ©ӮҰӮЬӮ·ӮӘҒA“V‘М–]ү“ӢҫӮЕҺBүeӮ·ӮйӮЖ–ҫӮйӮўҚPҗҜӮМҺь•УӮЙҗВ”’ӮўҗҜү_ӮӘҚLӮӘӮБӮДӮўӮйӮМӮӘ•ӘӮ©ӮиӮЬӮ·ҒB

үEӮМҺКҗ^ӮНҒAҸгӢLӮМӢ@ҚЮҚ\җ¬(ҸЕ“_Ӣ——Ј:357mm)ӮЕҺBүeӮөӮҪҒAӮЁӮӨӮөҚАӮМғvғҢғAғfғXҗҜ’c(M45)ӮЕ“~ӮМ‘г•\“IӮИҺUҠJҗҜ’cӮЕӮ·ҒBӮЖӮДӮа‘еӮ«ӮӯӮД“чҠбӮЕӮаҢ©ӮҰӮЬӮ·ӮӘҒA“V‘М–]ү“ӢҫӮЕҺBүeӮ·ӮйӮЖ–ҫӮйӮўҚPҗҜӮМҺь•УӮЙҗВ”’ӮўҗҜү_ӮӘҚLӮӘӮБӮДӮўӮйӮМӮӘ•ӘӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBҳg“аӮНҒAVixenӮМED81SҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮЙVixenғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[ED(F7.7—p)ӮМ’јҸЕ“_ҺBүe(ҸЕ“_Ӣ——Ј:418mm)ӮЕҺBүeӮөӮҪҺһӮМ”НҲНӮрҺҰӮөӮЬӮ·ҒBӮИӮЁҒA”дҠrүж‘ңӮНҺКҗ^ӮрғNғҠғbғNӮөӮДӮІ——үәӮіӮўҒB

“V‘МҺКҗ^ӮМҺBүeӮЙҺg—pӮөӮДӮўӮйғJғҒғүӮНNikon D3100(APS-C”Е)ӮЕҒAғCғҒҒ[ғWғZғ“ғT:23.1x15.4ӮЕӮ·ҒB

үжҠpӮрӢҒӮЯӮДӮӯӮкӮйғTғCғgӮЙӮжӮйӮЖҒAҗ…•Ҫ,җӮ’ј,‘ОҠpӮМӮ»ӮкӮјӮкӮМүжҠpӮНҲИүәӮМ’КӮиӮЖӮИӮиҒASky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮМ•ыӮӘҒAӢНӮ©ӮЕӮ·ӮӘҚLӮӘӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘҢvҺZӮ©ӮзӮа•ӘӮ©ӮиӮЬӮ·ҒB

| Һd—l | EVOSTAR72EDҮU 357mm |

Ғ@ED81SҮUҒ@ 418mm |

|---|---|---|

| җ…•ҪүжҠp | 3.70608ҒӢ | 3.16554ҒӢ |

| җӮ’јүжҠp | 2.47120ҒӢ | 2.11066ҒӢ |

| ‘ОҠpүжҠp | 4.45346ҒӢ | 3.80408ҒӢ |

Sky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮНҒA2–ҮӢК‘О•ЁғҢғ“ғYӮМӮӨӮҝ1–ҮӮЙEDғҢғ“ғYӮрҚМ—pӮөӮҪғAғ|ғNғҚғ}Ғ[ғgӢҫ“ӣӮИӮМӮЕҒAҗҜү_ӮвҗҜ’cӮИӮЗӮМҺBүeӮЙӮа“KӮөӮДӮўӮйӮЖӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮӘҒAӢьҗЬҺ®“V‘М–]ү“ӢҫӮЕ–в‘иӮЖӮИӮйӮНҒAҗҜ‘ңӮМӮЬӮнӮиӮЙҗFӮМӮВӮўӮҪҠВӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮӘӮЕӮ«ӮДӮөӮЬӮӨҗFҺыҚ·ӮЕҒAҺАҚЫӮЙҺBүeӮөӮДӮЭӮйӮЬӮЕӮНҗS”zӮЕӮөӮҪҒB

үәӢLӮМҺКҗ^ӮНҒAEVOSTAR72EDҮUӢҫ“ӣ+EVOSTAR72ED—pғҢғfғ…Ғ[ғTҒ[(x0.85)ӮЕҺАҚЫӮЙҺBүeӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB

1–Ү–ЪӮМҺКҗ^ӮНҺ©‘оӮМғxғүғ“ғ_Ӯ©ӮзҺBүeӮөӮҪҢҺ(ҢҺ—о14.8)ҒA2–Ү–ЪӮНғPғtғFғEғXҚАӮМҺUҢхҗҜү_(IC1396)ҒAӮ»ӮкӮЙ3–Ү–ЪӮНғIғҠғIғ“ҚАӮМғIғҠғIғ“җҜү_(M42)ӮЕӮ·ҒB

җжӮЙҺ–—бӮЖӮөӮДҸРүоӮөӮҪӮЁӮӨӮөҚАӮМғvғҢғAғfғXҗҜ’c(M45)ӮаҠЬӮЯӮДҒAӮЗӮМҺКҗ^ӮаҗFҺыҚ·ӮНҠҙӮ¶ӮзӮкӮёҒA“V‘МҺКҗ^ӮЙ“KӮөӮДӮўӮйӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB

Ӯ»ӮкӮЙҒASky Watcher EVOSTAR72EDҮUӢьҗЬҺ®Ӣҫ“ӣӮрҺgӮўҺnӮЯӮДӮ©ӮзҒAҳIҸoҺһҠФӮр240.0sec/–ҮӮөӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҺь•УӮЙҚLӮӘӮй•ӘҺqү_ӮЬӮЕ‘ЁӮҰӮзӮкӮДӮўӮДҒAҢыҢa:72mmӮЙӮжӮйҸWҢх—НӮМҢшүКӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB

|

|

|

| ҢҺ(ҢҺ—о:14.8) ISO400,1/500 |

IC1396(ҺUҢхҗҜү_) ISO1600,1920.0(240.0x8) |

M42(ғIғҠғIғ“җҜү_) ISO1600,2880.0(240.0x12) |

ғVғ…ғ~ғbғg:https://www.syumitto.jp/

KeisanғJғҒғүӮМүжҠpҢvҺZҒFhttp://keisan.casio.jp/exec/system/1378259716